日本で働く外国籍の方々にとって、定期券システムの理解は効率的な通勤と経済的な生活の基盤となります。

母国とは大きく異なる日本独特の交通システムを理解し、リモートワーク時代に対応した最適な定期券選択を知りましょう。

さらには言語の壁を解決する購入方法、トラブル時の対処法まで、この記事では実用的な情報を包括的に解説します。

※この記事の英語版をお読みになりたい方は、こちらになります。(Read this article in English, please click here!)

- 日本の定期券システムの基本とICカードの使い方、外国籍向け特別サービスについて

- リモートワーク併用や客先常駐など、ITエンジニア特有の働き方に最適な定期券選択戦略について

- 英語対応サービスの活用法と、紛失・システム障害時の具体的対処方法について

1.外国籍の方々が知っておくべき日本の定期券基礎知識

日本で働く外国籍の方々にとって、定期券システムの理解は日常生活の基盤となる重要な知識です。

世界でも独特な日本の交通システムを理解することで、効率的で経済的な通勤が可能になります。

日本の定期券システムとは?母国との違いを理解しよう

日本の定期券システムは、世界でも独特なICカード技術を基盤とした精密な交通システムです。外国籍の方々の皆さんにとって、母国の交通システムとの大きな違いを理解することが、日本での生活をスムーズにする第一歩となります。

日本の定期券は「期間定額制」を採用しており、購入した期間中(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月)は指定区間内で何度でも乗り降り自由です。

これは欧米の距離課金制や回数券制とは根本的に異なります。例えば、ニューヨークの地下鉄のような都度課金システムや、ロンドンのゾーン制システムとは運用方法が大きく違うのです。

日本の定期券の特徴

- 指定区間内での乗り降り完全自由

- 期間中の利用回数制限なし

- 乗り越し時の自動精算機能

- 電子マネー機能も同時搭載

また、日本の交通系ICカードは高度な技術を使用しており、非接触型ICチップ(FeliCa技術)により、改札での処理速度は約0.2秒と世界最速レベルを実現しています。

通勤定期券の仕組みと会社の交通費支給制度

日本企業では通勤定期券代の支給が一般的な福利厚生制度となっており、これは外国籍の方々にとって理解しておくべき重要な制度です。

通勤手当制度の基本

- 福利厚生の一環として企業が任意で支給

- 最も経済的かつ合理的な経路による算出

- 月額15万円まで非課税対象

- 6ヶ月定期券を基準とする場合が多い

支給方法とその他の規定など

支給方法

企業によって異なり、定期券の現物支給または現金での支給があります。

転職と払い戻し

ITエンジニアの場合、特に転職が多い業界のため、定期券の払い戻し規定も重要です。6ヶ月定期券の場合、残期間が1ヶ月未満になると払い戻しができないため、転職のタイミングには注意が必要です。

リモートワーク

リモートワークが普及している現在、一部の企業では実費精算制度に移行しているケースもあります。

これにより、出社日数に応じた交通費の支給が可能になり、外国籍エンジニアにとってもより柔軟な働き方が実現できています。

Suica・PASMO・ICOCAの基本と地域別利用エリア

日本の交通系ICカードは地域ごとに異なるブランドが存在しますが、2013年から全国相互利用サービスが開始され、どのカードでも全国で利用可能になりました。

主要な交通系ICカード

- Suica(スイカ): JR東日本発行、首都圏中心

- PASMO(パスモ): 関東私鉄・地下鉄・バス事業者発行

- ICOCA(イコカ): JR西日本発行、関西圏中心

- Kitaca(キタカ): JR北海道発行、北海道エリア など

外国籍の方へのサービス

外国籍の方には特別なサービスも提供されています。

「Welcome Suica」は28日間限定でデポジット不要の外国人専用カードです。同様に「PASMO PASSPORT」や関西圏の「KANSAI ONE PASS」なども短期滞在者向けに設計されています。

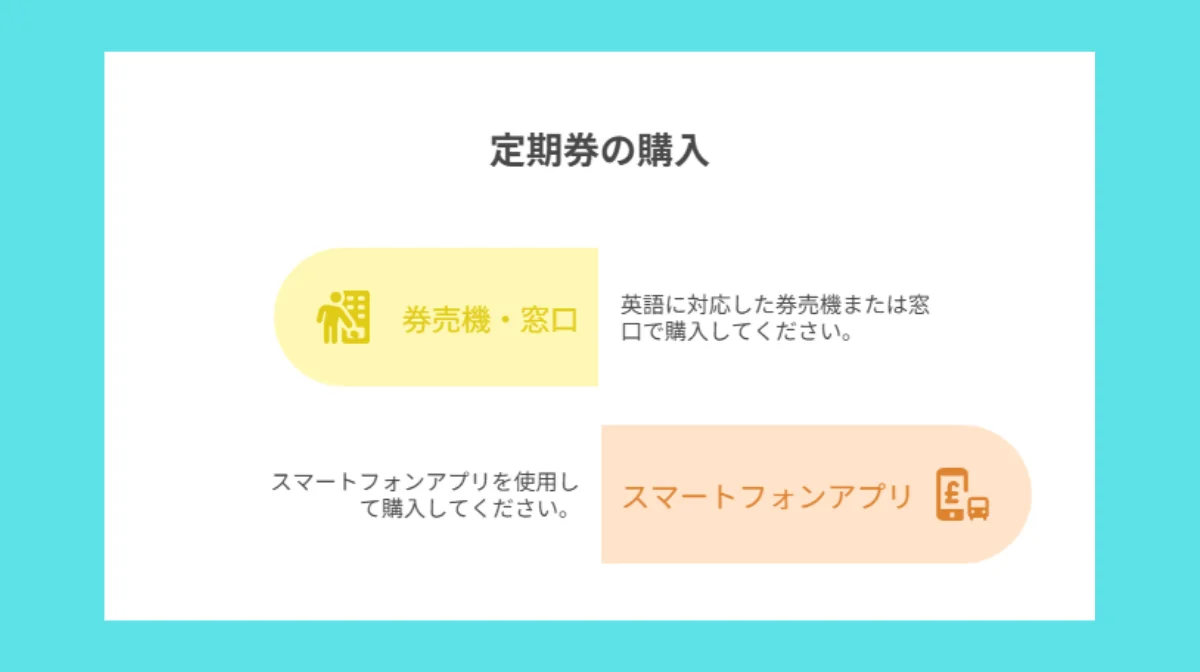

2.外国籍向け定期券購入方法と英語対応サービス

外国籍の方々が定期券を購入する際の具体的な手順と、言語の壁を解決するサービスについてくわしく解説します。

英語対応の券売機・窓口での購入手順

外国籍の方々が日本で定期券を購入する際、言語の壁を心配する必要はありません。日本の主要駅では外国籍の方向けの購入サポートが充実しており、特にIT企業が集積する都市圏では英語対応サービスが整備されています。

窓口での購入手順

- 主要駅の定期券売り場で申込書に記入

- パスポートまたは在留カードの提示

- 利用区間と期間を係員に伝達

- 現金またはクレジットカードで決済

窓口購入の最大のメリットは、経験豊富な係員が購入をサポートしてくれることです。新宿、渋谷、東京、大阪などの主要駅では、英語対応可能な係員が配置されています。

券売機での購入手順

券売機での購入も選択肢の1つです。最新の多機能券売機では、以下の手順で購入できます。

- 画面で「定期券」を選択

- 「新規購入」を選択

- 氏名・生年月日・電話番号を正確に入力

- 利用区間と経路を設定

- 有効期間(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月)を選択

- クレジットカードまたは現金で決済

注意点として、券売機での氏名・生年月日・性別の入力は正確に行う必要があります。間違いがあると紛失時の再発行ができなくなるためです。

スマートフォンアプリでの購入と設定方法

ITエンジニアにとって最も馴染みやすい購入方法がスマートフォンアプリです。モバイルSuicaやモバイルPASMOを使用すれば、駅に行くことなくオンラインで定期券を購入できます。

モバイルSuica購入手順

- アプリをダウンロードしてアカウント作成

- クレジットカード情報を登録

- 「チケット購入」→「定期券」を選択

- 通勤定期券を選択

- 乗車駅・降車駅・経路を入力

- 使用開始日と期間を選択

- クレジットカードで決済完了

アプリ購入の利点は、24時間いつでも購入可能(23:45-5:00を除く)で、JRE POINTが貯まることです。

50円ごとに1ポイントが付与され、貯まったポイントはチャージや駅ビルでの買い物に利用できます。

アプリ利用時の注意ポイント

現在、上記のアプリは日本語のみの対応となっています。英語版は提供されていないため、日本語が不安な場合は翻訳アプリを併用するなどの対策が必要です。

外国籍の方が間違いやすいポイントと対策

外国籍の方々が定期券購入時に注意すべきポイントをまとめました。以下の注意点を事前に把握しておくことで、スムーズな購入が可能になります。

よくある間違いと対策

- 最寄り駅の選択ミス: 複数路線が交差する駅では、利用する鉄道会社を明確に

- 経路の最適化: 最短ルートが最安とは限らない、運賃計算サイトで事前確認

- 有効期間の設定: 転職予定がある場合は6ヶ月定期より短期間を選択

- 個人情報入力: 券売機では在留カードと同じローマ字表記で正確に入力

定期券の払い戻し規定を理解しておくことも重要です。6ヶ月定期券の場合、残期間が1ヶ月未満になると払い戻しができません。

転職活動中や内定が出ている場合は、1ヶ月定期券を選択する方が安全です。

またクレジットカードを使用する場合は、3Dセキュア認証が設定されている必要があります。事前にカード会社のウェブサイトで認証設定を完了させておきましょう。

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

3.ITエンジニアのワークスタイル別定期券選択戦略

IT業界特有の働き方に対応した、効率的で経済的な定期券選択方法を解説します。

リモートワーク併用時代の定期券コスパ分析

コロナ禍を経て、ITエンジニアの働き方は大きく変化しました。

現在では週3日以上リモートワークを行うエンジニアが38%、週2-3日出社が28%という調査結果があり、従来の毎日出社前提の定期券システムでは対応しきれない状況になっています。

リモートワーク中心のITエンジニアにとって重要なのは、出社頻度に応じた損益分岐点の計算です。一般的な1ヶ月定期券の場合、以下の出社日数で元が取れる計算になります。

主要路線の損益分岐点

- JR東日本(東京電車特定区間): 月15日出勤でクリア

- 東京メトロ: 月15日出勤でクリア

- 東急電鉄: 月19日出勤でクリア

- 小田急電鉄: 月19日出勤でクリア

週3日出社(月12-13日)の場合、多くの路線で定期券より実費の方が安くなります。しかし、6ヶ月定期券は割引率が高いため、月10日程度の出社でも定期券の方がお得になるケースがあります。

長期定期券は働き方を考慮したうえで購入する

重要なのは、働き方の変化に応じて柔軟に判断することです。プロジェクトの状況によって出社頻度が変わるITエンジニアは、1ヶ月定期券を基本として、安定して出社が続く見込みがある場合のみ長期定期券を検討するのが賢明です。

定期券以外の選択肢

JR東日本のリピートポイントサービスなど、定期券以外の選択肢も活用しましょう。同一運賃区間を月10回以上利用すると運賃1回分相当のポイントが還元され、11回目以降は10%還元となります。

客先常駐・複数オフィス勤務での最適解

ITエンジニア特有の働き方である客先常駐では、定期券戦略が大きく異なります。

IT業界の90%以上の企業が客先常駐を採用しており、プロジェクトごとに勤務地が変わるため、従来の定期券システムでは対応が困難です。

客先常駐時の交通費管理

- 基本的に実費精算での支給

- プロジェクト期間に応じた短期定期券の検討

- 複数路線利用時の経路最適化

- 客先変更時の柔軟な対応

複数オフィス勤務のエンジニアの場合、以下のような戦略が効果的です。

- メインオフィスまでの基本定期券: 最も頻繁に利用する区間

- サブオフィスへは実費: 月数回程度の利用

- 分割定期券の検討: 途中駅で分割すると安くなる場合

例えば、新宿本社(週2日)と品川支社(週1日)を利用する場合、新宿までの定期券を購入し、品川へは新宿経由で実費精算する方が総コストを抑えられます。

転職活動中の交通費管理術

ITエンジニアは転職頻度が高く、転職活動中の交通費管理も重要な課題です。面接や企業訪問でさまざまな場所に移動する必要があり、効率的な交通費管理が求められます。

転職活動時の注意点

- 面接交通費は基本的に自己負担

- 定期券の払い戻しタイミング調整

- 内定後の勤務地変更への対応

- 複数企業面接時の効率的ルート設計

転職活動中の戦略

- 段階的定期券縮小: 転職活動開始時に6ヶ月定期から1ヶ月定期に切り替え、柔軟性を確保します。

- 面接ルートの最適化: 同じ日に複数の面接を設定し、交通費を効率化。特に都心部の企業なら、1日で2-3社の面接も可能です。

- 払い戻しタイミングの計算: 定期券の払い戻しは月単位で計算されるため、月末での払い戻しを避け、月初に手続きを行うことで損失を最小化できます。

- 新勤務地の事前調査: 内定通知後、新しい通勤ルートの定期券代を事前に調査し、年収交渉の材料としても活用できます。

4.料金体系とお得な購入テクニック

日本の定期券料金システムを理解し、外国籍の方々が実際に活用できる節約方法についてくわしく解説します。

期間別定期券の選び方と損益分岐点

日本の定期券は期間が長いほど割引率が高くなる料金体系を採用しています。外国籍の方々が最適な期間を選択するためには、各期間の特徴などを理解することが重要です。

| JR東日本20km区間の料金例 | ・1ヶ月定期: 9,900円 ・3ヶ月定期: 28,210円(1ヶ月あたり9,403円、5%割引) ・6ヶ月定期: 47,520円(1ヶ月あたり7,920円、20%割引) |

安定した環境では6ヶ月定期、転職活動中や不安定な状況では1ヶ月定期を選択し、状況に応じて柔軟に切り替えることが重要です。

分割定期券による節約テクニック

日本独特の制度である「分割定期券」は、外国籍の方々にとって大幅な節約が可能な高度なテクニックです。消費税改定の影響により、長距離の定期券を途中駅で分割購入すると安くなるケースが存在します。

| 具体的な節約例:大宮~東京間 | ・通常の6ヶ月定期: 83,160円 ・分割定期(大宮~蕨+蕨~東京): 79,770円 ・節約効果: 3,390円(約4%の節約) |

分割定期券は1枚のカードに2区間を設定できるため、利用時の手間は通常の定期券と変わりません。ただし、以下の条件があります。

- 対応路線の限定: JR東日本とJR西日本のみで利用可能

- 経路の制約: 分割駅を必ず通る経路でのみ有効

- 購入手続き: 窓口での申請が必要(券売機では購入不可)

分割定期券を検討する際は、乗換案内サイトの定期券料金検索で「分割定期券」オプションを使用すると、自動的に最安ルートを計算してくれます。

会社支給額を超える場合の自己負担最小化

中には、希望する居住エリアが会社の交通費支給額を超える場合があります。このような状況での自己負担を最小化するテクニックを紹介します。

| 自己負担最小化の戦略 | ・経路の最適化: 最安ルートの選択 ・分割定期券の活用: 支給額内での最大活用 ・税制優遇の活用: 通勤費の所得控除利用 ・住居手当との組み合わせ: 総合的なコスト最適化 |

実例:月額上限2万円支給の場合

仮に新宿から45km離れた居住地で、通常の定期券代が月額25,000円だとする

- 分割定期券で22,000円に削減

- 会社支給額20,000円を適用

- 自己負担2,000円/月まで圧縮

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

5.外国籍の方が遭遇しがちなトラブルと解決法

実際に起こりうるトラブル事例と、その具体的な解決方法についてくわしく解説します。

定期券紛失・盗難時の英語対応手続き

定期券の紛失や盗難は外国籍の方々にとって特に困難な状況です。言語の壁に加えて、日本独特の手続きプロセスを理解する必要があります。以下に段階的な対応手順を示します。

緊急時の対応手順

- 最寄り駅の駅員に報告

- 警察署で遺失届を提出(盗難の場合は盗難届)

- 鉄道会社の紛失再発行手続き

- 会社への報告と相談

英語対応サービス

- JR東日本: JR East Infoline(050-2016-1603)平日10:00-18:00

- 東京メトロ: 各駅事務室で英語対応可能

- PASMO: PASMO事業者各社の主要駅で英語サポート

再発行に必要な書類

- パスポートまたは在留カード

- 警察署発行の遺失届受理番号

- 定期券購入時の情報(区間、期間、購入日)

- 再発行手数料(通常500-520円)

重要な注意点

記名式ICカードの場合、本人確認書類があれば比較的簡単に再発行できますが、無記名カードは再発行不可です。外国籍の方は必ず記名式での購入をおすすめします。

システム障害・運行停止時の対処法

日本の鉄道システムは世界的に見て非常に安定していますが、台風や地震などの自然災害、システム障害による運行停止は避けられません。

外国籍の方々の混乱を最小限に抑える方法を解説します。

情報収集の優先順位

- 公式アプリの確認: 各鉄道会社の公式アプリで最新情報を入手

- 多言語対応サイト: JR東日本、東京メトロは英語サイトあり

- 交通情報アプリ: Yahoo!乗換案内、Google Mapsの英語版活用

- 同僚・会社への連絡: 状況共有と対応方針の確認

対応方法例

- 代替ルートの検索: 普段使わない路線でも目的地に到達できる場合があります。乗換案内アプリで「JR線を使わない」「地下鉄のみ」などの条件設定を活用しましょう。

- 会社への報告: 遅刻が確実な場合は、早めに上司や人事に連絡を入れます。日本企業では交通機関の遅延は正当な理由として受け入れられるため、適切に報告すれば問題ありません。

- 遅延証明書の取得: 30分以上の遅延の場合、駅で遅延証明書を取得できます。アプリからデジタル版をダウンロードすることも可能で、会社提出用として保管しておきましょう。

緊急時英語サポート

- JR東日本: 050-2016-1603

- 東京メトロ: 03-3941-2004

- 都営交通: 03-3816-5700

上記の番号は携帯電話に登録しておき、緊急時に備えることをお勧めします。

また、多くの駅では英語を話せる職員が常駐しているため、困った際は積極的に駅員に声をかけることが重要です。

6.日本の交通文化とマナーガイド

日本社会に溶け込むために必要な交通文化の理解と、プロフェッショナルなITエンジニアとしてのイメージ構築について解説します。

日本の電車文化は「和」を重視する社会的背景から生まれており、外国籍ITエンジニアがこれを理解することで、日本社会への適応がスムーズになります。

特にビジネス環境では、交通マナーも職業的印象に影響するため重要です。

基本的な電車マナー

- 乗車前の整列: 降車する人を先に通してから乗車

- 車内での静粛: 通話は控え、会話は小声で

- 座席の譲り合い: 高齢者、妊婦、障害者への配慮

- 荷物の管理: リュックは前に抱える、大きな荷物は足元に

文化的な背景理解

これらのマナーは「他者への思いやり」という日本の核心的価値観から生まれています。ITエンジニアとして働く上でも、この考え方はチームワークや顧客対応で重要な要素となります。

観光・プライベート利用での活用方法

定期券エリア内での観光や休日の外出は、外国籍の方々にとって日本文化を深く理解する貴重な機会です。定期券を有効活用することで、コストを抑えながら効率的に日本を探索できます。

実用的な活用例

東京メトロの定期券を持つ外国籍の方々なら、銀座(高級ショッピング)、浅草(伝統文化)、秋葉原(サブカルチャー)、上野(美術館・動物園)など多様なエリアを定期券エリア内なら追加料金なしで楽しめます。

「駅ナカ」を楽しむ

日本独特の「駅ナカ」文化も体験してみましょう。駅構内のショッピング施設や飲食店は品質が高く、外国籍の方には新鮮な体験となるでしょう。

特に大手私鉄の主要駅(新宿、渋谷、池袋など)では、1つの駅でさまざまなニーズが満たせる便利さを実感できます。

7.地域別IT企業集積エリアの定期券事情

IT企業が集積する主要エリアごとの特徴と、効率的な通勤戦略についてくわしく解説します。

東京都心部(渋谷・新宿・品川)のIT企業通勤ガイド

東京都心部は世界有数のIT企業集積地として知られており、外国籍ITエンジニアにとって最も就職機会の多いエリアです。

IT企業数では港区が首位を占めており、六本木、麻布、赤坂エリアに多くの企業が集中しています。

主要エリア別IT企業の特徴

- 港区(六本木・麻布・赤坂): 外資系企業、大手IT企業の日本法人

- 渋谷区(ビットバレー): Google、DeNA、サイバーエージェント、ミクシィ

- 新宿区(西新宿): 大手SIer、通信事業者、金融系システム企業

- 品川区: IT従事者割合18%、意外な穴場エリア

渋谷エリアの通勤事情

JR山手線・埼京線、東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線、京王井の頭線が乗り入れる巨大ターミナル駅です。

渋谷勤務の場合の代表的な定期券料金(1ヶ月)

- 川崎~渋谷(JR東海道線経由): 9,350円

- 大宮~渋谷(JR湘南新宿ライン): 9,900円

- 横浜~渋谷(東急東横線): 7,750円

新宿エリアの通勤事情

世界最大級の乗降客数を誇るターミナル駅で、JR各線、私鉄、地下鉄が集結しています。IT企業の多い西新宿へは新宿駅から徒歩圏内で、通勤の利便性は抜群です。

品川エリアの通勤事情

品川は東海道新幹線の起点でもあり、出張の多い方には特に便利です。羽田空港へのアクセスも良好で、国際的なビジネスに適した立地といえます。

関西圏(大阪・神戸・京都)のITエリア攻略

関西圏のIT企業は大阪、京都、神戸に分散しており、東京とは異なる交通事情があります。関西私鉄の充実した路線網と、JR西日本のICOCA定期券システムを理解することが重要です。

関西圏では、複数の鉄道会社を跨ぐ連絡定期券が充実しており、居住地の選択肢が広がります。また、ICOCA定期券なら全国相互利用サービスで東京出張時もそのまま使用できる利便性があります。

関西圏の交通系ICカード

- ICOCA: JR西日本発行、関西全域をカバー

- PiTaPa: 関西私鉄共通、ポストペイ方式

- KANSAI ONE PASS: 外国人向け優待サービス付き

大阪エリアのIT企業事情

梅田・中之島・本町エリアに大手IT企業が集中しています。大阪メトロ、JR西日本、阪急、阪神、京阪の複雑な路線網を理解することで、効率的な通勤が可能です。

大阪市内の主要通勤ルート例:

- 神戸三宮~大阪梅田(阪急神戸線): 1ヶ月10,980円

- 京都河原町~大阪梅田(阪急京都線): 1ヶ月11,880円

- 奈良~大阪難波(近鉄奈良線): 1ヶ月12,700円

京都エリアのIT企業事情

任天堂、京セラなどの本社があり、伝統企業のIT部門や関連企業も多数存在します。京都市営地下鉄と市バスの1日乗車券(800円)を活用することで、市内の移動コストを抑えることができます。

神戸エリアのIT企業事情

神戸市は「神戸デジタル・ラボ」などのスタートアップ支援に力を入れており、新興IT企業が増加しています。阪急、阪神、JR西日本の3路線が神戸と大阪を結んでおり、選択肢の多さが特徴です。

その他主要都市(名古屋・福岡・札幌)の特徴

地方都市でも優良IT企業が存在し、外国籍ITエンジニアにとって魅力的な選択肢となっています。各都市の特徴と交通事情を理解することで、キャリアの幅を広げることができます。

地方都市では東京に比べて通勤定期券代が安く、外国籍ITエンジニアにとって生活コストを抑えながらキャリアを積める環境が整っています。

また、地方自治体のスタートアップ支援制度や外国人向けサービスも充実している場合が多く、総合的な生活環境を考慮した就職先選択が可能です。

名古屋エリア

トヨタ関連のIT企業、製造業向けシステム開発企業が多数存在します。名古屋市営地下鉄と名鉄、JR東海の連絡定期券で広範囲をカバーできます。IT企業の多い伏見・丸の内エリアへのアクセスも良好です。

名古屋の特徴的な交通制度

- 地下鉄全線1日乗車券: 800円

- 市バス・地下鉄共通1日乗車券: 900円

- 週末フリーきっぷ: 土日の2日間で1,200円

福岡エリア

九州のIT企業集積地として「福岡市スタートアップ・カフェ」などの支援制度が充実しています。福岡市営地下鉄は3路線のみとシンプルで、外国籍の方にも理解しやすいシステムです。

福岡の通勤定期券事情

- 天神~博多間(地下鉄空港線): 1ヶ月5,040円

- 天神~西新間(地下鉄空港線): 1ヶ月4,520円

- 全線1日乗車券: 640円(土日は520円)

札幌エリア

北海道のIT企業の中心地で、エネルギー関連のシステム開発企業が特徴的です。札幌市営地下鉄のKitaca定期券は本州でも利用可能で、出張時に便利です。

札幌の交通事情

- 冬季の交通遅延リスクを考慮した定期券選択が重要

- 地下鉄中心の交通システムで、徒歩移動が少ない

- 1日乗車券: 830円(土日祝は520円)

8.最新情報と外国籍の方向けサービスの進化

日本の交通システムにおける最新の技術動向と、外国籍の方々向けサービスの充実について解説します。

多言語対応サービスの最新状況

現在、日本の交通機関における多言語対応サービスは大幅に改善されています。

コロナ禍を経てインバウンド需要が回復する中、外国籍の方々にとってより使いやすい環境が整備されています。

最新の多言語対応状況

- 券売機: 主要駅で英語、中国語、韓国語対応が標準化

- 案内表示: 4ヶ国語表示が大型駅で完備

- 音声案内: 英語アナウンスの充実

- スタッフ対応: 主要駅での英語対応スタッフ配置拡大

モバイルアプリの進化

各交通事業者の公式アプリが多言語化され、定期券の購入から管理まで英語で完結できるようになっています。

特にJR東日本のSuicaアプリは2025年に英語版の機能を大幅に拡充し、外国籍ユーザーの利便性が向上しています。

デジタル化による利便性向上

日本の交通システムのデジタル化は急速に進展しており、外国籍ITエンジニアにとって馴染みやすい技術環境が整備されています。

デジタル化の主な進展

- QRコード決済: 関西圏で本格導入開始

- スマートフォン定期券: 全国のICカードエリアで利用可能

- AI案内システム: 多言語チャットボットの導入

- MaaS統合: 複数交通手段を一括管理できるアプリの普及

QRコード決済の拡大

関西圏では「スルッとQRtto」サービスが本格展開され、スマートフォンだけで定期券の購入から利用まで完結できます。

これにより、物理的なカードを持ち歩く必要がなくなり、外国籍ITエンジニアの日常生活がより便利になっています。

MaaS(Mobility as a Service)の普及

「KANSAI MaaS」や「my route」などの統合アプリにより、電車、バス、タクシー、シェアサイクルを1つのアプリで管理できるようになりました。

外国籍の方でも直感的に利用でき、日本の複雑な交通システムを理解しやすくなっています。

インバウンド回復と短期滞在者向けサービス

2024年のインバウンド完全回復を受けて、短期滞在者向けサービスも充実し、これらは来日時や家族・友人の訪日時にも活用できます。

短期滞在者向けサービスの進化>

- Welcome Suica: 販売箇所の拡大と機能向上

- PASMO PASSPORT: 優待特典の拡充

- 観光型MaaS: 訪日外国人専用の交通+観光パッケージ

- デジタルパス: 期間限定の周遊券のデジタル化

Welcome Suicaの機能拡張

2025年からWelcome Suicaに新機能が追加され、28日間の利用期間中に観光地での特典やレストランでの割引が受けられるようになりました。

家族を日本に招待する際に、これらのサービスを活用することで、より充実した体験を提供できます。

企業向けサービス

IT企業向けに、外国籍社員の通勤定期券購入をサポートする専用窓口も設置されています。

人事担当者が英語で相談でき、複数の社員分を一括購入できるサービスも開始されており、企業と外国籍ITエンジニア双方の負担軽減に貢献しています。

9.外国籍ITエンジニアとして日本の定期券を活用し充実した生活を

日本の定期券システムは複雑に見えますが、基本を理解すれば外国籍ITエンジニアにとって非常に便利なツールとなります。

リモートワーク時代の柔軟な働き方に対応した選択戦略と、充実した英語サポートサービスを活用することで、言語の壁を感じることなく効率的な通勤が実現できます。

この知識を活用して、日本での充実したITキャリアを築いていきましょう。