IT業界のグローバル化に伴い、外国籍エンジニアと日本人が共に働く機会が増えています。

しかし、日本特有のマナーや慣習は外国籍の人々にとって驚きや戸惑いの原因となることがあります。

本記事では、IT業界における外国籍エンジニアが驚く日本のマナー15選と、異文化理解を深めるための実践的なポイントを紹介します。

相互理解を促進し、多様性を強みに変えるヒントが満載です。

- 外国籍エンジニアが日本の職場や日常生活で驚くマナーとその文化的背景について

- なぜ文化の違いによって誤解が生じるのか、集団主義・高コンテキスト文化などの観点からの解説について

- 外国籍エンジニアと日本人エンジニアが円滑に協働するためのコミュニケーション方法について

1.外国籍の人々が驚く日本のマナーとその背景

IT業界のグローバル化が進む中、日本のテック企業でも外国籍エンジニアの採用が増えています。

しかし、日本独自の文化やマナーは、外国籍の人々にとって驚きや戸惑いの原因となることがあります。

日本人にとって「当たり前」と思っている行動様式や価値観が、実は日本特有のものであり、グローバルスタンダードとは異なることも少なくありません。

ここでは、外国籍エンジニアが日本の職場で驚くマナーとその文化的背景について解説します。

「和」を重んじる集団意識がもたらす独特の行動規範

日本社会の根底にある「和を以て貴しとなす」という価値観は、IT業界の職場環境にも大きく影響しています。

外国籍エンジニア、特に欧米出身者にとって、この集団意識に基づく行動規範は理解しづらいものとなる場合もあるでしょう。

<集団意識の表れ方>

- 個人の意見よりもチームの合意を重視する意思決定プロセス

- 「出る杭は打たれる」に代表される同調圧力

- 自己主張よりも協調性が評価される傾向

- プロジェクト全体の進行を優先し、担当外の業務もサポートする文化

多くの外国籍エンジニアが「なぜ自分の意見をはっきり言わないのか」「なぜ会議で反対意見が出ないのか」と疑問を持ちます。

米国やヨーロッパのIT企業では、個人の専門性や独創的アイデアが高く評価される一方、日本では「チームとしてのパフォーマンス」や「プロジェクト全体の調和」が重視されるのです。

「空気を読む」文化と非言語コミュニケーションの重要性

日本のビジネス環境において「空気を読む」能力は、技術スキルと同じくらい重要視されることがあります。

明示的な指示がなくても周囲の状況から適切な行動を判断する文化は、外国籍エンジニアにとって最も理解しづらい概念の1つかもしれません。

<空気を読む場面と非言語コミュニケーション>

- 会議での発言タイミングや発言内容の暗黙のルール

- 上司の曖昧な指示から真の意図を汲み取る必要性

- 表情や沈黙、ため息などから相手の本音を察すること

- 「すみません」「ちょっと難しいかもしれません」などの婉曲表現の真意理解

外国籍の人々は「言葉にされないことは理解できない」「明確に指示してほしい」と感じることが多いでしょう。

彼らにとって、日本の職場では言葉以上の情報が飛び交っているように感じられ、それをキャッチできないことでコミュニケーションギャップが生じるのです。

外国籍の人々が日本の職場で直面する文化的ギャップ

IT業界の現場において、外国籍エンジニアが直面する文化的ギャップは多岐にわたります。

技術的な専門知識があっても、日本独自のビジネス慣行や暗黙のルールに戸惑うケースは珍しくありません。

<主な文化的ギャップ>

- フィードバックの間接性(直接的な評価や批判を避ける傾向)

- 決定プロセスの不透明さ(根回しや事前調整の重要性)

- 「報・連・相」の厳格さと詳細な進捗報告の期待

- 残業や飲み会など、業務時間外の付き合いへの暗黙の期待

- メールや会議での形式的な挨拶や決まり文句の多さ

例えば、アジャイル開発における「率直なフィードバック」の文化と、日本の「相手の面子を潰さない配慮」との間にはしばしば矛盾が生じます。

また、フラットな組織構造に慣れた外国籍エンジニアにとって、日本企業の階層的なコミュニケーションパスは時に非効率に映ることもあるでしょう。

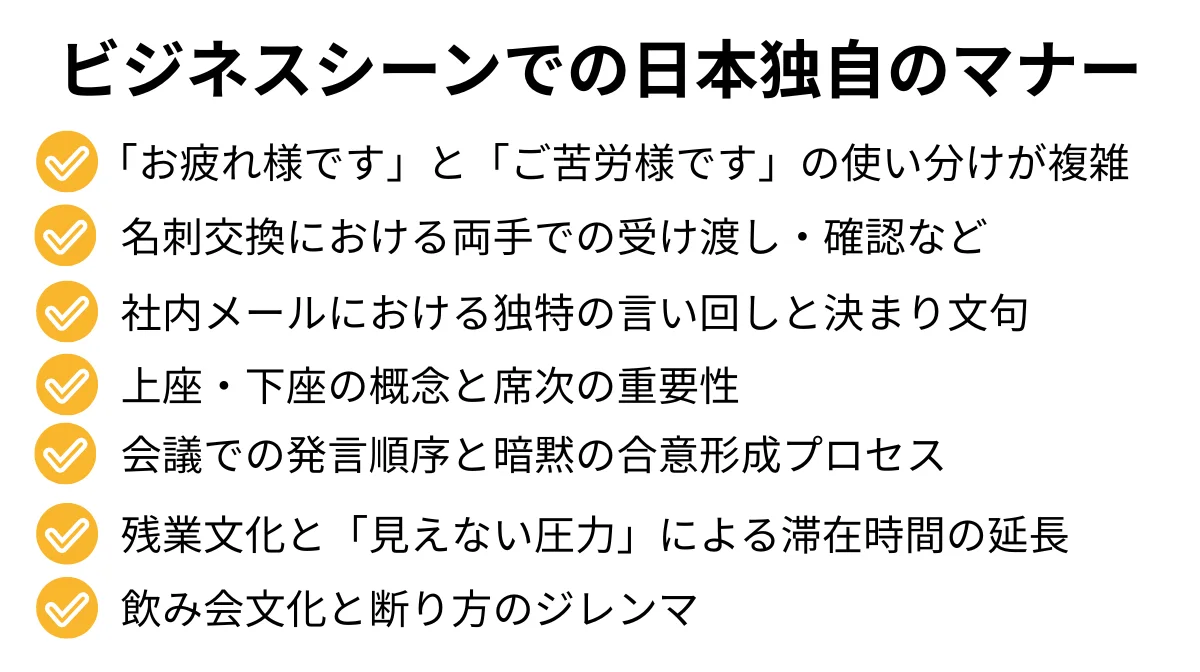

2.ビジネスシーンで外国籍の人が驚く日本独自のマナー7選

IT業界のビジネスシーンでは、技術的なコミュニケーション以外にも独特の慣習が数多く存在します。

外国籍エンジニアにとって、これらの慣習は時に不可解で驚きを伴うものです。

ここでは、日本のIT企業で働く外国籍の人が特に驚くことの多い7つのビジネスマナーについて解説します。

「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の使い分けの複雑さ

日本のオフィスで最も頻繁に交わされる挨拶「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の使い分けは、外国籍エンジニアにとって理解しづらいものです。

IT企業では特に、リモートワークやチャットツールでのやり取りが多いため、この挨拶の使い分けがより重要になるのです。

使い分けの基本ルール

- 「お疲れ様です」:同僚や部下に対して、または同じプロジェクトのメンバー間で使用

- 「ご苦労様です」:目上の人から目下の人へ、または自分のチーム以外の人に対して使用

名刺交換における両手での受け渡しと確認の儀式

ビジネスの場での名刺交換は、日本では儀式的な重要性を持ちます。特にIT業界でも、初対面の商談やミーティングでは欠かせない習慣です。

外国籍の人々にとって、この名刺交換の儀式性は驚きの対象です。ビジネスカードを気軽に交換する欧米の習慣とは異なり、日本では名刺が相手の「分身」として扱われ、それに対する敬意が求められます。

テック企業での国際会議やビジネスマッチングでは、この文化の違いが顕著に表れるでしょう。

名刺交換の作法

- 両手で名刺を差し出し、相手の名刺も両手で受け取る

- 受け取った名刺はすぐにしまわず、会話中はテーブルに置いておく

- 名刺の内容(役職や所属)を確認し、敬称を適切に使用する

会議での発言順序と暗黙の合意形成プロセス

日本の会議では、発言の順序や意見の述べ方に暗黙のルールが存在します。

特にIT企業のプロジェクトミーティングやレビュー会議では、このルールが外国籍エンジニアを混乱させることがあります。

アジャイル開発やスクラムの導入が進む中でも、日本のIT企業では「全員の合意」が重視されます。

海外のエンジニアが慣れている「建設的な対立」や「フラットな議論」のスタイルとは大きく異なるため、「なぜもっと自由に意見を言わないのか」という疑問を持つことが多いことがあるかもしれません。

会議での暗黙のルール

- 発言は、役職の高い順や年功序列で行われるケースがある

- 反対意見や問題提起は直接的でなく婉曲的に行う

- 事前の根回しがなされていることが多く、会議は報告や確認の場になりがち

- 全会一致を重視し、少数意見でも合意形成を阻害する可能性がある

社内メールにおける独特の言い回しと決まり文句

日本のビジネスメールには、形式的で独特の言い回しが数多く存在します。特に硬い表現や季節の挨拶は、外国籍の人々には複雑に感じられることがあるかもしれません。

IT業界では英語でのコミュニケーションも増えていますが、日本語のメールでは依然としてこうした形式が重視されます。

プログラミングの明快さや効率性を重視するエンジニアにとって、この「冗長性」や「曖昧さ」は文化的ショックとなることがあるでしょう。

ビジネスメールの形式例

- 「お世話になっております」で始まる定型的な書き出し

- 「ご確認いただけますと幸いです」などの婉曲表現

- 「お手数おかけしますが」などの謙遜表現

上座・下座の概念と席次の重要性

会議室やレストランでの席順に見られる「上座・下座」の概念は、外国籍の人々にとって複雑なマナーの1つです。

日本のIT企業でも、公式な会議や取引先との食事会では、この概念が適用されます。

フラットな組織文化に慣れた外国籍エンジニアにとって、この厳格な席次の概念は理解しづらいものです。「なぜ単に座りやすい席に座れないのか」という素朴な疑問を持つことも多いでしょう。

特にカジュアルさを重視するスタートアップでは、この慣習に違和感を覚える外国籍の人は少なくありません。

上座・下座の基本

- 上座:部屋の奥、出入口から遠い席、背面に壁がある席

- 下座:出入口に近い席、背中が通路に向いている席

- 役職や年齢に応じて、上席者が上座に座るのが原則

- 客人(クライアントなど)は主催者よりも上座に案内する

残業文化と「見えない圧力」による滞在時間の延長

日本のIT企業における残業文化は、外国籍エンジニアが最も驚く慣行の1つです。明示的な指示がなくても「周りが帰らないから自分も帰れない」という雰囲気が生じることがあります。

欧米のIT企業では一般的な「ワークライフバランス」や「成果主義」の観点からすると、この文化は理解しがたいものです。

「仕事の効率よりも長時間滞在することが評価される」という価値観の違いは、多くの外国籍エンジニアにとって大きな文化的ギャップとなっています。

ただし、残業に対する考え方はどんどん変化しつつあり、グローバルスタンダードに近づける動きも増えています。

残業文化の特徴

- 上司や先輩が残っている限り、退社しづらい雰囲気がある

- 「定時に帰る」ことへの後ろめたさを感じる場合がある

- 実際の作業量より長く会社に留まることが「頑張っている」と評価されがち

- リモートワークやフレックスタイム制度があっても、「見えない圧力」は存在する

飲み会文化と断り方のジレンマ

日本の「ノミュニケーション(飲み会でのコミュニケーション)」文化は、職場での人間関係構築に重要な役割を果たしていますが、外国籍の人々にとっては戸惑いの原因となることがあります。

個人の時間を重視する文化圏出身のエンジニアにとって、「仕事後も同僚と時間を過ごす義務がある」という概念は受け入れがたいものでしょう。

しかし残業と同じように、このようなコミュニケーションスタイルは見直されつつあります。

飲み会文化のポイント

- 業務の延長として参加が暗に期待される場合がある

- 上司や先輩の酌をする、グラスが空にならないよう気を配るなどのマナーがある

- 飲み会の場での会話が、次の日の仕事に影響することもある

- 断りにくく、参加しないと「非協調的」と見られる可能性がある

■合わせて読みたい

以下の記事では、日本企業で働くための労働・職場文化について、解説しています。

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

3.日常生活で外国籍の人が戸惑う日本のマナー8選

ビジネスシーンだけでなく、日常生活においても外国籍の人々が戸惑う日本独自のマナーは数多く存在します。

外国籍の人々が日本での生活に適応する際に、以下のような習慣に驚くことが多いようです。

これらを理解することは、職場での円滑なコミュニケーションにも繋がります。

お辞儀の種類と深さによる意味の違い

日本では挨拶や感謝、謝罪の場面でお辞儀をしますが、その角度や長さによって意味が異なります。

外国籍の方々にとって、この非言語コミュニケーションの複雑さは驚きの対象となるのです。

特に欧米圏出身のエンジニアにとっては、ハグや握手が一般的であるため、お辞儀の細かい作法に戸惑うことがあります。

「どのくらい深く、どのくらいの長さ頭を下げるべきか」という判断は、日本文化に慣れていない人にとって難しいものです。

■お辞儀の種類

- 会釈(15度程度):軽い挨拶や感謝

- 敬礼(30度程度):通常の挨拶やビジネスシーンでの礼儀

- 最敬礼(45度以上):深い感謝や謝罪、尊敬の表現

電車やバス内での静かさと携帯電話使用制限

日本の公共交通機関内での静かさは、多くの外国籍の人々が驚く文化的特徴です。

特に都市部の通勤ラッシュ時の満員電車では、乗客同士が密接した状態でも静寂が保たれることが一般的です。

リモートワークが増えたIT業界では、移動中にオンライン会議に参加したくなるシーンもあるでしょう。しかし、日本では公共の場での通話は迷惑行為と見なされる傾向があり、周囲への配慮が求められます。

この「静かさの文化」は「他者への配慮」という日本の価値観から来るものです。

■公共交通機関でのマナー

- 通話は原則として禁止または大幅に制限(優先席付近ではスマホの電源も切ることが推奨)

- 会話は小声で、できるだけ控える

- ヘッドフォンの音漏れに注意する

- リモートミーティングへの参加は避ける

「すみません」の多様な使い方と場面による意味の変化

日本語の「すみません」は、謝罪以外にも多様な意味を持つフレーズです。この言葉の柔軟性と多義性は、外国籍の人々を混乱させることがあります。

特に外国籍エンジニアが驚くのは、「すみません」を人を呼び止める際に使用する習慣です。欧米文化では謝る必要がない場面で「すみません」と言うことに違和感を覚えることがあります。

また、職場で「すみません、これお願いできますか?」と依頼される場面でも、「なぜ謝っているのか」と疑問に思うことがあるでしょう。

■「すみません」の使用場面

- 謝罪:ミスをした時の「I’m sorry」

- 感謝:「Thank you」に近い意味での使用

- 呼びかけ:店員や見知らぬ人への「Excuse me」

- 断り:「I have to decline」のニュアンス

玄関での靴を脱ぐ習慣と室内履きのルール

日本では家やマンション、時には特定のレストランやオフィスに入る際に靴を脱ぐ習慣があります。この文化は特に欧米出身の外国籍の人々にとって新鮮な体験です。

IT企業のオフィスでも、リラックススペースや和室会議室など、靴を脱ぐエリアが設けられていることがあります。

外国籍エンジニアにとって、「どこで靴を脱ぐべきか」「スリッパの使い分けはどうするのか」という判断は意外と難しいものです。

■靴に関するマナー

- 玄関で靴を脱ぎ、揃えて置く

- 靴を脱いだ後は、専用のスリッパや室内履きに履き替える

- トイレには専用のスリッパがあることが多い

- 畳の部屋ではスリッパも脱ぐのが基本

食事の際の「いただきます」と箸の使い方のタブー

日本の食事マナーには、「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶や箸の使い方に関する多くのルールがあります。これらは外国籍の人々にとって興味深くも複雑な文化的要素でしょう。

仕事でのチームランチや接待の場では、これらのマナーが重要になることがあります。

特に箸の使い方に関するタブーは、葬儀の習慣に関連するものが多く、知らずに失礼な行動をとってしまうことがあります。

また、多くの外国籍エンジニアは箸を使うこと自体に慣れていないこともあり、追加の困難を感じることがあるでしょう。

■食事マナーのポイント

- 食事前の「いただきます」、食後の「ごちそうさま」の挨拶

- お椀を持って食べる習慣

- 箸の渡し方(食べ物を箸から箸へ直接渡さない)

- 箸を立てて食べ物に刺さない(特に白いご飯)

- 箸でつつく、指す、選ぶなどの行為を避ける

複雑なゴミ分別と回収日の厳格なスケジュール

日本のゴミ分別システムの複雑さと厳格さは、多くの外国籍の人々が最も戸惑う日常習慣の1つです。

特に初めて日本で一人暮らしを始める外国籍エンジニアにとって、これは大きなカルチャーショックとなることがあります。

ゴミの出し方は地域によって大きく異なるため、企業の寮やサポート付きの住居に住んでいない場合、この習慣に適応するのは困難です。事前に調べるなどの対応が必要となるでしょう。

■ゴミ分別の特徴

- 可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミなど複数のカテゴリーに分別

- 地域ごとに異なる回収日とルール

- 指定のゴミ袋を使用する必要がある地域が多い

- 回収時間が厳格で、時間外に出すとゴミが回収されないことがある

他人への配慮を示す「おもてなし」の心

日本の「おもてなし」文化は、来客や他者への細やかな気配りを重視する精神です。

この文化は日常の小さな行動にも表れ、外国籍の人々にとっては新鮮な体験となります。

仕事での顧客対応やチーム内のサポートにも、この「おもてなし」の精神が反映されることがあります。

個人主義や自己主張が重視される文化圏出身の外国籍エンジニアにとって、「言わなくても察してくれる」という期待や、「言わなくても察するべき」という暗黙の要求は、時に負担に感じられることもあるでしょう。

■おもてなしの表れ

- 来客に対する細やかな気配り(お茶の提供、座る位置の案内など)

- 相手の立場や状況を先回りして考える行動

- 「迷惑をかけない」ための事前の配慮

- 言葉にしなくても相手のニーズを察する習慣

贈り物の選び方と包装・お返しの習慣

日本では贈り物にまつわる独特の習慣が数多く存在し、外国籍の人々を驚かせることがあります。特に職場での贈り物の交換には、複雑なルールや期待が伴います。

IT企業でも、取引先への訪問時の手土産や、上司・同僚への季節の挨拶など、贈り物の機会は少なくありません。

また、外国籍エンジニアが日本人の同僚から贈り物をもらった場合、お返しの習慣を知らないと「無礼」と思われる可能性があります。

これらの習慣は文化的背景を理解することで、より円滑に対応できるようになるでしょう。

■贈り物に関するマナー

- 手土産を持参する習慣(訪問時や帰省時など)

- 包装の美しさや見た目の重視

- お返し(お礼の品)を贈る習慣

- 季節の贈り物(お中元、お歳暮など)

- 贈ってはいけないもの(数字の「4」や「9」に関連するもの、白い花など)

4.なぜ外国籍の人々は驚くのか?文化的背景の違いを紐解く

前述した日本独自のマナーに外国籍の人々が驚く背景には、文化的価値観や社会構造の根本的な違いがあります。

これらの違いを理解することで、なぜ特定のマナーが日本で発達し、外国籍の人々にとって理解しづらいのかが見えてきます。

特にIT業界では、グローバルな標準とローカルな文化の狭間で働くことが多いため、これらの違いを理解することが重要です。

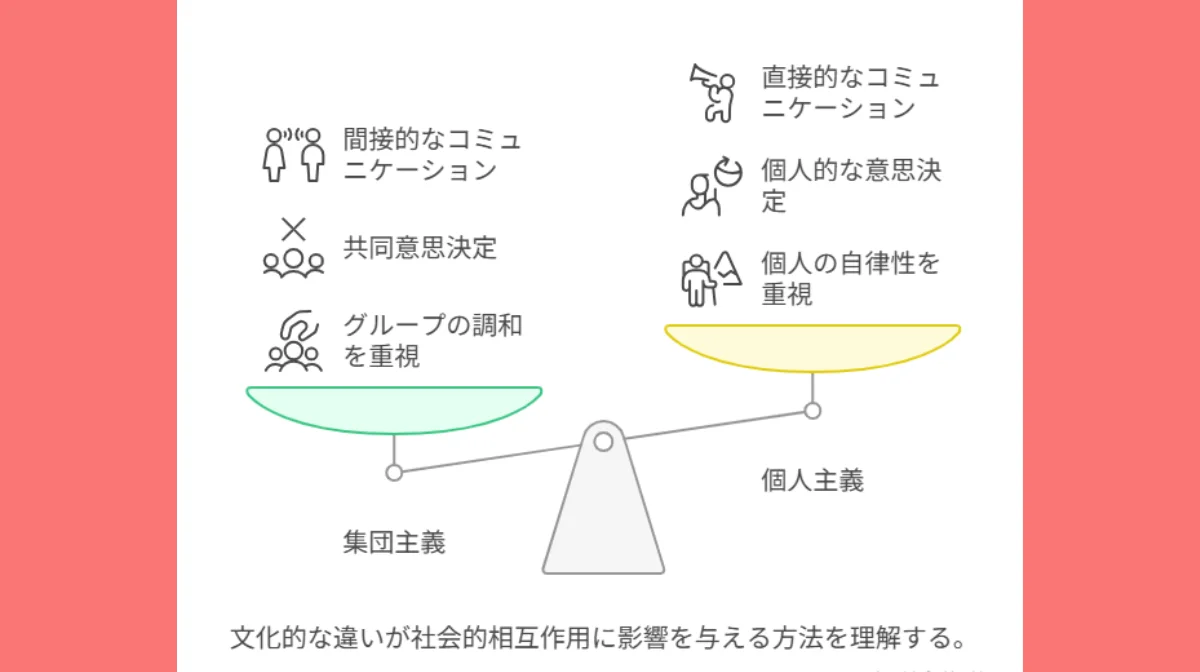

集団主義と個人主義:社会における自己の位置づけの違い

日本社会の集団主義と外国(特に欧米)の個人主義の対比は、多くのマナーの違いの根底にある重要な要素です。IT業界では、この違いがプロジェクト管理やチーム構成に影響します。

例えば、日本のIT企業では「チーム全体の調和」を重視するために個人の意見が抑制されることがある一方、欧米のIT企業では「個々の専門性」や「独創的なアイデア」が高く評価される傾向があります。

この価値観の違いが、会議での発言方法や意思決定プロセスにおける驚きにつながるのです。

集団主義と個人主義の特徴

- 集団主義(日本):集団の調和を優先し、個人は集団の一部として捉えられる

- 個人主義(欧米など):個人の権利や自由を重視し、集団は個人の集まりとして捉えられる

- 集団主義では「和」を乱さないことが美徳とされる

- 個人主義では自己主張や独自性が評価される

高コンテキスト文化と低コンテキスト文化の対比

コミュニケーションスタイルの違いも、外国籍の人々が日本のマナーに戸惑う大きな要因です。

文化人類学者エドワード・ホールの分類による「高コンテクスト文化」と「低コンテクスト文化」の違いは、ITエンジニアの日常コミュニケーションにも影響します。

IT開発の現場では、この違いが要件定義やフィードバックのプロセスに影響することがあります。

例えば、日本人エンジニアが「ちょっと難しいかもしれません」と言った場合、実際には「不可能です」という意味であることも多いですが、低コンテクスト文化圏出身のエンジニアには「困難だが可能」と解釈されてしまうことがあります。

この「言葉の裏を読む」文化が、コミュニケーションの誤解を生む原因となるのです。

コンテクスト文化の特徴

- 高コンテクスト文化(日本):言葉に表れない文脈や状況、暗黙の了解を重視

- 低コンテクスト文化(米国など):明示的な言葉による伝達を重視し、言外の意味は二次的

- 高コンテクスト文化では「空気を読む」能力が社会的スキルとして重要視される

- 低コンテクスト文化では「はっきり言う」ことが誠実さの表れとして評価される

階層意識と平等意識がもたらすコミュニケーションスタイルの差

日本社会に根付く階層意識と、多くの外国(特に欧米)で重視される平等意識の違いも、マナーの違いを生み出す重要な要素です。

IT業界では、この違いがチーム内の意思決定やコードレビューなどのプロセスに影響します。

例えば、日本のIT企業では先輩エンジニアの意見が重視される傾向がありますが、欧米のIT企業では経験年数に関わらず、技術的妥当性に基づいて議論されることが多いでしょう。

階層と平等の文化的特徴

- 階層意識(日本):年齢や役職、入社年次などによる明確な上下関係を認識

- 平等意識(欧米など):形式的な平等を重視し、能力や貢献に基づく評価を優先

- 階層社会では敬語や丁寧語などの言語的区別が発達

- 平等社会ではカジュアルなコミュニケーションが基本となることが多い

時間と約束に対する価値観の文化的相違

時間や約束に対する価値観も、文化によって大きく異なります。日本の「時間厳守」の文化は、多くの外国籍の人々を驚かせる要素の1つです。

グローバルなIT開発プロジェクトでは、この時間観念の違いがスケジュール管理や納期に対する姿勢に影響します。

日本の「時間通り」の価値観に基づくマナー(会議の開始時間厳守、締め切りの絶対視)は、より柔軟な時間観念を持つ文化圏出身のエンジニアにとっては厳格に感じられることがあります。

時間観念の違い

- 単線型時間文化(日本、ドイツなど):時間は直線的で限られたリソースと捉え、厳格な時間管理を重視

- 多線型時間文化(南欧、中南米など):複数の事柄を並行して進める柔軟な時間概念

- 単線型時間文化では1分の遅刻でも謝罪する習慣がある

- 多線型時間文化では時間より人間関係や状況を優先することがある

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

5.外国籍の人が日本の職場で円滑に働くための5つのポイント

日本のIT企業で働く外国籍エンジニアの方々が、文化的な違いから生じる困難を乗り越え、より円滑に働くためのポイントをご紹介します。

マナーの「なぜ」を理解し、背景にある価値観を学ぶ

日本独自のマナーや習慣に戸惑ったとき、単にルールとして覚えるのではなく、その背景にある価値観を理解することが大切です。「なぜ」を知ることで、より自然に適応できるようになります。

| 価値観理解のアプローチ | ・「和を重んじる」「他者への配慮」など、基本的な日本文化の価値観を学ぶ ・日本人の同僚に「なぜそうするのか」を質問することを恐れない ・日本の歴史や文化についての書籍や動画で知識を深める ・表面的な行動だけでなく、その行動の背後にある意図や期待を理解する |

例えば、会議でのコンセンサス重視の意思決定プロセスは、単に時間がかかるプロセスではなく、後の実行段階での協力を確保するための重要なステップです。

このような背景を理解することで、「非効率」と感じていた慣行の価値が見えてくるでしょう。

明確なコミュニケーションを心がけ、確認の習慣を身につける

日本の高コンテキスト文化では、言葉に表れない意味や期待が多く存在します。これに対応するためには、積極的に確認し、曖昧さを減らす努力が効果的です。

| 明確なコミュニケーションのコツ | ・理解したことを自分の言葉で要約して確認する(「〜という理解で合っていますか?」) ・曖昧な指示を受けた場合は、具体例を尋ねる ・メールやチャットでのやり取りの後に、口頭で再確認する ・会議の後に議事録や決定事項をまとめて共有する習慣をつける ・「NO」と言わずに断る方法を学ぶ(「検討します」「別の案はいかがでしょうか」など) |

日本のIT企業では特に、「暗黙の了解ではなくしっかりコミュニケーションを取る」ことが重要です。

日本人は言葉の裏を読み取る習慣がありますが、外国籍エンジニアの場合は、明確なコミュニケーションを心がけることで誤解を防ぐことができます。

異文化適応と自己表現のバランスを見つける方法

日本の職場に適応することと、自分らしさを保つことのバランスを見つけることも重要です。

全てをそのまま受け入れる必要はなく、自分の強みを活かしながら適応する方法を探りましょう。

| バランスを取るためのヒント | ・譲れない価値観と柔軟に対応できる部分を区別する ・自文化の強みを活かせる場面を見極める ・日本の環境に適応しつつも、多様性の価値を示す ・違いを対立ではなく、チームの強みとして捉える視点を持つ ・適応の度合いを時間をかけて段階的に深めていく |

例えば、米国出身のエンジニアであれば、オープンなフィードバック文化を完全に捨てる必要はありません。

むしろ、日本の間接的なコミュニケーションを理解しつつも、建設的なフィードバックの価値を示すことができるでしょう。

重要なのは、「異なること」自体を問題視せず、相互理解を深めながら最適な協働方法を見つけることです。

日本語学習を通じた文化理解と職場での信頼構築

言語と文化は密接に関連しています。日本語を学ぶことは、単にコミュニケーションの幅を広げるだけでなく、日本文化への理解を深め、信頼関係を構築する上でも重要です。

| 効果的な日本語学習アプローチ | ・業務に関連する専門用語や定型表現から優先的に学ぶ ・朝の挨拶や感謝の言葉など、日常的に使う表現からマスターする ・敬語の基本を理解し、適切な場面で使用する ・言語交換や社内言語パートナーを見つける ・オンライン学習ツールやアプリを活用した日常的な学習習慣を確立する |

完璧な日本語を話せなくても、学ぼうとする姿勢自体が日本人同僚からの信頼獲得につながります。

また、IT業界では英語を使う場面も多いため、言語の壁を理由にコミュニケーションを避けるのではなく、お互いの言語を学び合う環境づくりも効果的です。

メンターや同僚との関係構築による職場適応の促進

日本の職場に適応するプロセスでは、良きメンターや信頼できる同僚の存在が大きな助けとなります。

職場内のサポートネットワークを構築することで、多くの暗黙のルールや慣習を効率的に学ぶことができます。

| 人間関係構築のアプローチ | 公式または非公式のメンター制度を活用する ランチタイムや休憩時間を利用した交流の機会を大切にする 業務以外の興味や趣味についても会話を広げる 関係構築のために必要に応じて飲み会などの社交イベントに参加する 感謝の気持ちを言葉や行動で表現する習慣をつける |

特にIT業界では、技術的な問題についての質問がきっかけで関係構築が始まることも多いでしょう。

また、外国籍の先輩社員がいる場合は、彼らの経験から学ぶことも非常に有益です。「お互いの国の文化やルールの違いを理解する」という姿勢で接することで、より建設的な関係を築くことができます。

6.驚く事も多い日本のマナーから「文化」を知って理解する

文化的背景の違いは時に誤解や摩擦を生み出しますが、それらを理解し尊重し合うことで、多様性はチームの強みとなります。

日本独自のマナーを単なる「ルール」ではなく、背景にある価値観と共に理解すること、そして互いの文化から学び合う姿勢が大切です。

グローバル化が進むIT業界では、異文化コミュニケーション能力そのものが重要なスキルとなっています。お互いの違いを認め、尊重し合える職場づくりを目指しましょう。