日本のIT業界では、他の産業と比べて1.5倍もの残業時間があり、「エンジニアの3人に1人が心の病気の可能性を抱えている」ともいわれています。

外国籍エンジニアの場合、言葉の壁や法律の知識不足により、さらに深刻なリスクに直面する可能性があります。

この記事では、政府の公式データをもとに日本IT業界の過労実態をくわしく解説し、安全な就職・転職を実現するための具体的な方法をご紹介します。

※この記事の英語版をお読みになりたい方は、こちらになります。(Read this article in English, please click here!)

- 日本IT業界の過労実態と外国籍エンジニアが直面する特有のリスクについて

- ブラック企業を見極めるための具体的なチェックポイントについて

- 労働トラブル発生時の相談窓口と日本の労働法の基本知識について

1.日本IT業界の過労問題はどれほど深刻か?最新データで解説

日本のIT業界では、長時間労働や働きすぎが深刻な問題となっています。特に外国籍エンジニアの方にとって、日本の労働環境を理解することは安全に働くために重要です。

ここでは、政府の公式データや調査結果などをもとに、日本IT業界の働きすぎの実態をくわしく見ていきましょう。

残業時間は月平均15.8時間、全産業の1.5倍

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、2024年度におけるIT業界(情報通信業)の平均残業時間は月間15.8時間でした。

同調査によると、全産業の平均残業時間は月間10時間であり、IT業界は他の産業に比べて1.5倍も残業が多いことになります。

働き方改革という言葉をよく聞く現在でも、こうしたデータを見ると、日本のIT業界では長時間労働による働きすぎが未だに大きな問題であることが分かります。

参考: 厚生労働省:毎月勤労統計調査 月間実労働時間及び出勤日数

エンジニアの34%にうつ・不安障害の可能性

働きすぎは、うつや不安障害などの心の病気につながるリスクがあり、最悪の場合は働きすぎが原因で亡くなってしまう「過労死」に至るケースも報告されています。

実際、他の産業と比較して残業が多くなりやすいIT業界では、こうした健康リスクへの心配が高まっています。

厚生労働省が発表した2024年版の「過労死等防止対策白書」では、DX(デジタル変革)を担当する先端技術担当者の34%に、うつ・不安障害の可能性があることが報告されています。

くわしい内容としては、「うつ・不安障害の可能性」が17.8%、「重度のうつ・不安障害の可能性」が16.2%です。

脳・心臓の病気による労災は情報通信業でも発生している

働きすぎは最悪の場合、脳や心臓の病気を引き起こし、過労死の原因になることがあります。

例えば、厚生労働省が発表しているデータによると、情報通信産業で働く人の脳・心臓疾患による労災の申請件数は2023年度が23件、2024年度が29件でした。

この数字は他の産業に比べて、特別に高いとまではいえませんが、それでも働きすぎによる死亡リスクは現実に存在します。

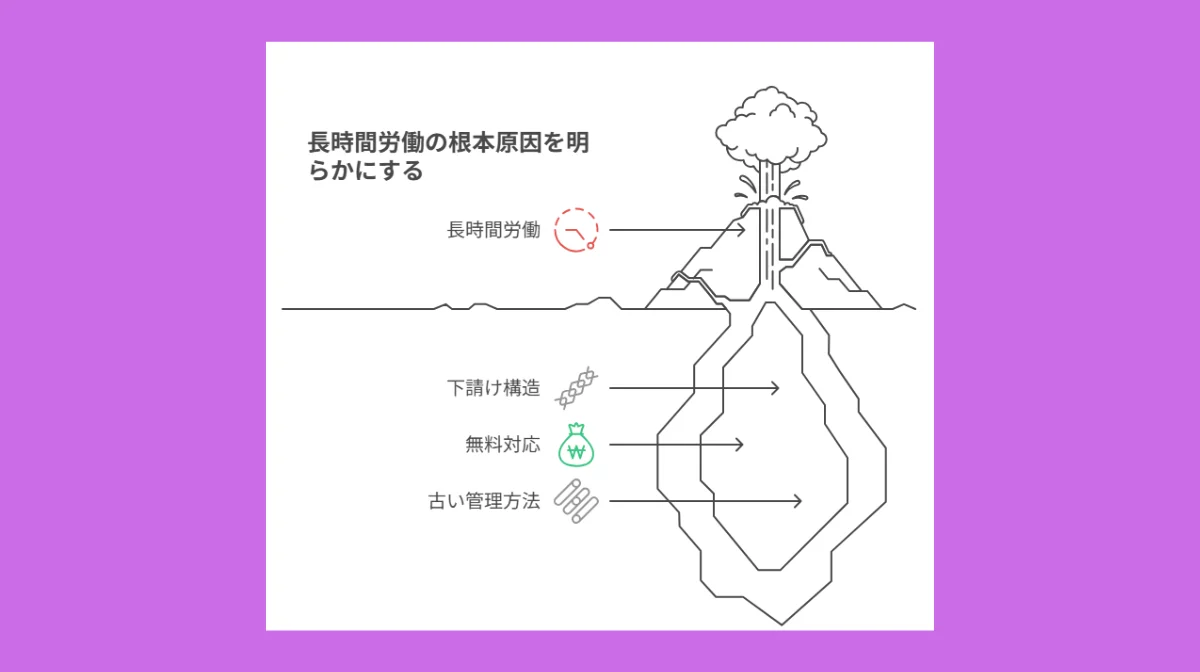

2.長時間労働が当たり前になってしまう3つの理由

日本のIT業界で長時間労働が問題となる背景には、業界特有の構造的な問題があります。これらを理解することで、外国籍エンジニアの方も就職・転職の際により安全な会社を選ぶことができます。

日本のIT業界では、多くの会社で長時間労働が慢性化しているのが実情です。

その背景には、業界全体で人手が足りないことに加え、以下で示す3つの構造的な問題が関係しています。

複数の会社を通す下請け構造が納期のプレッシャーを強くする

IT業界では、元請け会社から二次請け、さらに三次請けへと仕事が再委託されていく「多重下請け構造」で取引が行われることが多く見られます。

こうしたピラミッド型の構造だと、仕事が下流に流れる過程で、末端の会社に割り当てられる作業期間が短くなりがちです。

例えば、全体としては開発期間が半年と見込まれているプロジェクトでも、三次請け会社には実質3~4か月しか時間が与えられないといったことも起こります。

作業期間以外のさまざまな問題も挙げられている

さらに、再委託のたびに中間マージン(手数料)が引かれていくため、末端の会社ほど開発費用の確保が難しく、少ない人数で大量の業務をこなさなければなりません。

仕様の変更・追加などの負担も、末端の会社が押しつけられることが多くなります。その結果、末端のエンジニアは納期を守るために長時間労働や休日出勤を強いられる可能性が高くなることがあります。

仕様変更とバグ修正を無料で対応する文化

日本社会では、「お客様は神様」という言葉が広く知られています。

こうした顧客を最優先にする考え方はIT業界にも悪い意味で共通しており、顧客からの仕様変更やバグ修正といった追加対応を、追加料金なしに受け入れる会社も多い傾向になりがちです。

営業担当とエンジニアとの間に起こりがちなトラブル

特に、営業担当が技術にくわしくない場合、作業の工数や難易度を正確に把握しないまま顧客の要望を受け入れてしまい、結果として現場に負担がかかるという事態が起こりやすくなります。

しかもその際、納期のスケジュールが最初のまま変わらないことも珍しくありません。こうした「善意のサービス」が積み重なることで、エンジニアの労働時間は長くなります。

長時間働くことを評価する古い管理方法

IT業界に限らず、「長く働いている人ほど頑張っている」という古い考え方が根強いのも、日本で長時間労働が広がりやすい要因です。

こうした背景から、少し前までは、「上司より先に帰りづらくて、意味もなく残業している」という社員の姿はよく見られるものでした。

現在は改善している企業も多い

現在では働き方改革やテレワークの普及が進んだ結果、こうした評価方法は少なくなってきていますが、それでも一部の会社や管理職にはこの古い体質が残っています。

こうした柔軟性のない考え方は、「業務プロセスを効率化するより人手で解決する」という非効率な姿勢にもつながり、現場のエンジニアを苦しめています。

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

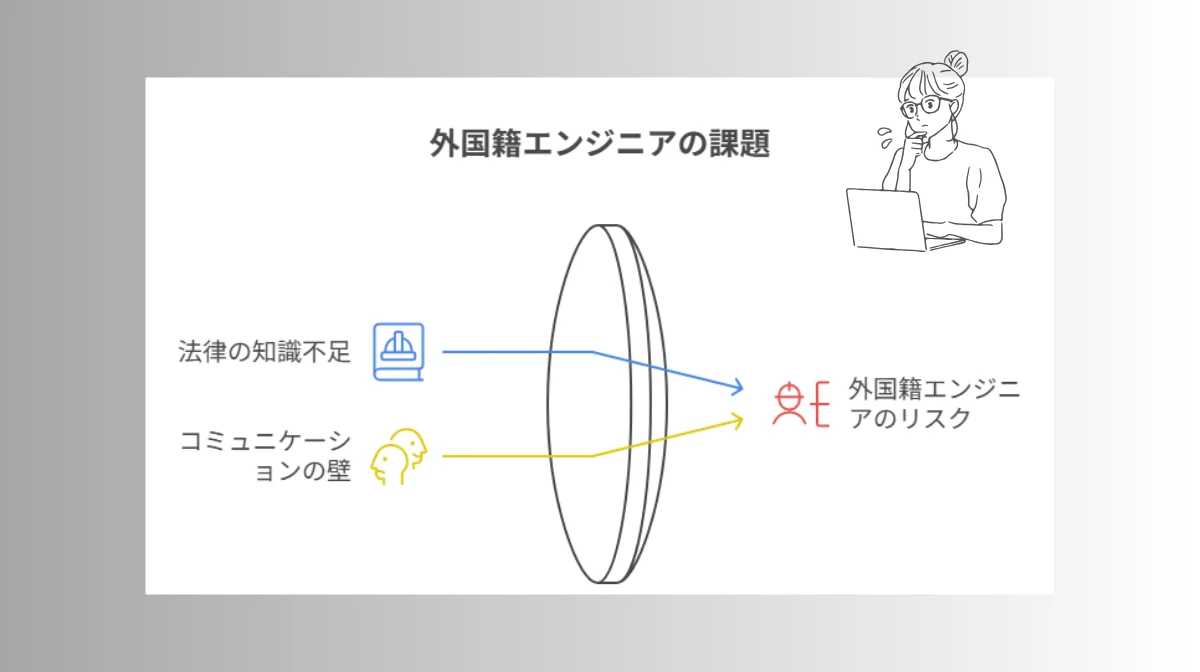

3.外国籍エンジニアが直面する特有のリスク

日本のIT業界の働きすぎ問題は日本人エンジニアにとっても深刻ですが、外国籍エンジニアの場合、さらに特有のリスクに直面する可能性があります。

言葉の壁や法律に関する知識不足により、知らないうちに不利益を受けてしまうケースも少なくありません。

上記の構造的問題は日本人エンジニアも不利益を受けている問題ですが、外国籍エンジニアならではの追加リスクもあります。

特に注意したいのは、日本の法律や言葉などに関する知識が不足しているために、知らない間に不利益を受けてしまうというケースです。具体的には、以下のようなリスクが当てはまります。

ビザの更新と働きすぎ:36協定違反の会社は危険信号

日本の労働基準法では、従業員に残業をさせる場合「36協定(サブロク協定)」という労使協定の締結と届け出が必要です。

また、「36協定」を結んだ場合でも、月45時間・年360時間が残業時間の基本的な上限とされており、特別な場合でも月100時間、複数月平均80時間を超えることは認められていません。

しかし現実には、外国籍人材がこうした日本の法律に詳しくないことを利用して、36協定を結ばないまま残業させたり、法律で定められた上限時間を超えて働かせたりする会社も存在するのが実情です。

外国籍人材にとっての問題

外国籍労働者にとって問題なのは、勤め先の会社が上記のような法令違反を犯した場合、その会社が外国籍人材の雇用を禁じられるようになり、結果として労働者自身も在留資格を更新できなくなる可能性もあることです。

また、留学生など就労制限のある在留資格で働いている場合、コンプライアンス(法令遵守)や労務管理が緩い会社に在籍していると、いつのまにか制限時間を超えて働いてしまい、不法就労になってしまうこともあります。

こうしたケースでは最悪の場合、在留資格の取消などの重大な不利益につながる恐れがあります。

言葉の壁で相談窓口が機能しない

言葉や文化の違いによるコミュニケーションの難しさも大きな障害です。

「言葉の壁」の例

- 労働条件や就業規則、業務内容の説明が日本語のみで行われている場合、日本語に慣れていない外国籍労働者は重要な情報を十分に理解できない可能性があります。

- 困ったことがあった際にどこに相談したらよいか分かりにくい、相談窓口が外国籍人材への対応に慣れていない、といった状況も見られます。

文化の違いから起こる問題

また、日常的なコミュニケーションに関しても、日本人は文化的にはっきりしない表現を好む傾向が強いこともあり、意思疎通に困難が生じがちです。

その結果、業務上や人間関係上のトラブルにつながったり、孤独を感じたりすることがある可能性があります。

4.求人票・会社資料で働きすぎリスクの高い会社を見極める

就職や転職を検討する際は、事前に会社の労働環境をしっかりと調べることが重要です。外国籍エンジニアの方でも簡単にチェックできる方法をご紹介します。

働きすぎのリスクが高いブラック企業を見分けるためには、求人票や会社のIR資料(投資家向け情報)などをくわしくチェックすることが重要です。ここでは、その際に特に注目すべきポイントを紹介します。

年間休日105日未満+固定残業45時間超

求人票に記載の年間休日が105日未満であったり、固定残業時間が45時間超と記載されていたりする会社は、働きすぎのリスクが高い可能性があります。

年間休日105日未満というのは、週休2日を守れていないことを意味します。

また、固定残業時間(みなし残業時間)が多いということは、それだけ多くの残業が当たり前になっていることを示しています。そのため、こうした条件が揃っている会社への応募は、慎重になったほうが無難です。

外部の口コミとOSS活動の”更新頻度の差”

求人票や公式情報だけでは分からない会社の実態を把握するには、外部の口コミサイトに加え、社内ブログ・GitHubなどのOSS活動の更新状況も参考になります。

社内ブログやGitHubなどのOSS活動の更新が止まっている

更新がない場合は、その会社のエンジニアが情報発信に手が回らないほど忙しいか、技術レベルがあまり高くないかのどちらかだと考えられます。

またエンジニア同士で互いに情報を共有し、スキルアップを図っていける環境ではない可能性があります。

口コミサイトをよく確認する

外部の口コミサイトで、ある程度ネガティブな口コミがあるのは仕方がないことであり、すべてを信じ込むことはできません。

しかし、社員または元社員から「激務で多くの人が辞めていく」「残業が多く休みがとれない」「サービス残業させられた」といった低評価の口コミばかり多数寄せられている会社は要注意です。

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

5.日本の労働法と過労のライン

外国籍エンジニアの方が安全に働くためには、日本の労働法の基本的なルールを理解しておくことが重要です。法的な上限を知ることで、自分の労働環境が適正かどうかを判断できます。

ブラック企業かどうか見極めるために

日本の労働法では残業時間をどのように規制しているか、あるいは働きすぎのラインをどこに置いているか知っておくことも大切です。

日本の労働基準法

労働時間は1日8時間以内、1週間40時間以内です。そして、それを超える時間外労働、つまり残業時間の上限は「月45時間、年360時間」です。

特殊な事情がある場合でも、年720時間、複数月平均80時間、月100時間を超えてはなりません。また、月45時間を超える残業が認められるのは、年間6か月までです。これらの上限を超えると行政指導や罰則の対象となります。

参考: 厚生労働省:知って役立つ労働法

6.働きすぎが疑われるときの相談窓口

もし働きすぎや労働条件に関して困ったことがあれば、1人で悩まずに専門の相談窓口を利用しましょう。多言語対応の窓口もありますので、安心して相談できます。

長時間労働や重すぎる業務で体調に不安を感じる・会社に不信感を持った場合

労働基準監督署や厚生労働省の「外国籍労働者向け相談ダイヤル」など、専門の相談窓口を活用するのがおすすめです。

これらの窓口は、多言語に対応しているため、労働条件や残業、ハラスメントなどの相談を母国語で行うことが可能です。

土日や夜間にも対応している「労働条件相談ほっとライン」などもあるため、自分の都合にあわせて気軽に頼ってみましょう。

参考: 厚生労働省:相談機関のご紹介(Advisor for Foreign Workers Section)

7.日本IT業界の過労問題を理解して安全なキャリアを築こう

日本のIT業界は高い技術需要がある一方で、長時間労働や過労が深刻な問題となっています。

外国籍エンジニアの方は、業界の構造的問題に加えて言葉の壁などの特有のリスクもあります。しかし、事前に正しい知識を身につけ、求人情報や企業の実態をしっかりと調べることで、安全で働きやすい環境を見つけることは可能です。

困った時は遠慮なく相談窓口を活用し、自分の権利を守りながら日本でのキャリアを築いていきましょう。