日本のIT業界では慢性的な人員不足もあり、高度な技術を持つドイツ人エンジニアの需要が高まっています。

しかし就労ビザの取得には複雑な要件と手続きが必要です。

本記事では、ドイツ人ITエンジニアの日本就労ビザ申請に必要な要件、手続きの流れ、注意点をくわしく解説します。

※下記の記事は英語版になります。(Read this article in English, please click bottom↓)

- 技術・人文知識・国際業務ビザの申請要件と必要書類について

- ビザ申請から取得までの具体的な手順とスケジュールについて

- ドイツ人ITエンジニア特有の雇用における注意点と対策について

1.ドイツ人ITエンジニアの日本就労ビザ基本情報

日本のIT業界では、海外からの優秀な人材の需要が年々高まっておりドイツ人エンジニアの採用にも関心が集まっています。

就労ビザの取得は重要なステップとなりますが、適切な準備と理解があれば、円滑に進めることができます。

技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、専門的な技術や知識を持つ外国人材に発給される在留資格です。

ITエンジニアの場合、主に「技術」の分野での申請となり、情報工学やプログラミング、システム開発などの専門知識を活かした業務に従事することができます。

技人国ビザは、日本企業で雇用される大卒者の約9割が取得する一般的な就労ビザです。

ビザ取得までの期間と費用

在留資格認定証明書(COE)の申請から取得までは通常1~3ヶ月を要します。

その後、在外公館でのビザ申請に5日~2週間程度かかるため、全体で約2~4ヶ月の期間を見込む必要があります。

費用面ではCOE申請自体は無料ですが、各種証明書の発行手数料や翻訳費用、ビザ発給手数料などが発生します。企業においても、これらの期間と費用を考慮した採用計画を立てることが重要となっています。

必要な要件の基本チェックリスト

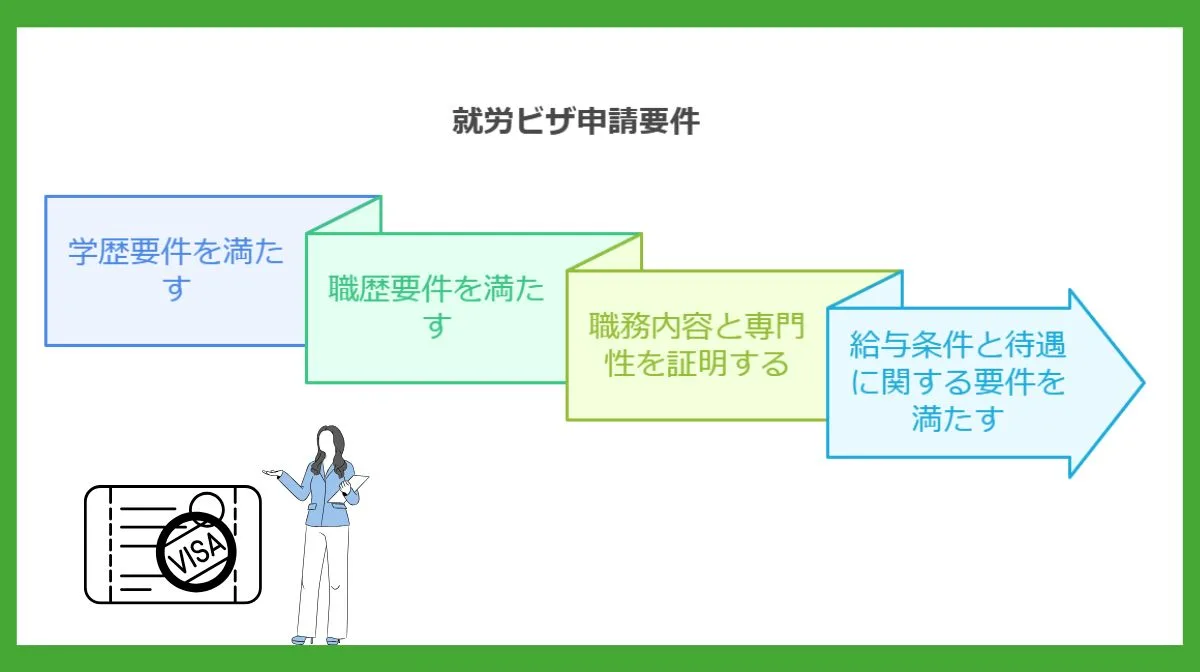

ビザ取得には複数の要件を満たす必要があります。

学歴要件…ドイツの大学で情報工学関連の学位を取得し、日本の短期大学士相当以上の学位を持っていることが求められます。

従事予定の職務がIT関連の専門的業務であり、学歴との関連性が認められることが重要です。さらに日本人と同等以上の報酬が保証され、正式な雇用契約が締結されている必要があります。

■合わせて読みたい

以下の記事では、日本就労ビザの取得について、詳しく解説しています。

2.就労ビザ申請に必要な要件詳細

技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、複数の詳細な要件を満たす必要があります。これらの要件を確実に満たすことで、スムーズな申請手続きが可能となります。

学歴・職歴要件の確認ポイント

学歴要件を満たすためには、ドイツの大学や専門学校の卒業証明書が必要です。

この際、日本の学位相当性の確認が重要となります。IT分野の場合、情報工学や計算機科学などの関連学部の卒業が望ましいとされます。

学歴要件を満たさない場合

10年以上のIT関連実務経験が必要となります。この場合、過去の雇用先からの詳細な職務経験証明書が必須となり、従事した業務内容や期間を明確に示す必要があります。

職務内容と専門性の証明方法

職務内容の専門性を証明するためには、具体的な業務内容を示す書類が重要です。

ITエンジニアが示すべき詳細な業務内容例

- 担当予定のプロジェクト概要

- 使用する開発言語やフレームワーク

- システム設計やプログラミングにおける役割 など

保有する技術資格や過去の開発実績、ポートフォリオなども、専門性を証明する有効な資料となります。

特に大規模プロジェクトでの経験や特殊な技術スキルは、専門性の証明において重要な要素となります。

給与条件と待遇に関する要件

給与条件は、同様の職務に従事する日本人従業員と同等以上である必要があります。基本給に加え、職務手当や技術手当などの諸手当も含めた総支給額で判断されます。

ただし通勤手当や住宅手当などの実費弁償的な手当は、この判断基準には含まれません。また賞与についても、就業規則等で明確に規定されている場合のみ考慮されます。

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

3.就労ビザ申請の具体的な手順

就労ビザの申請プロセスは、まずCOEの取得から始まり、その後実際のビザ申請へと進みます。各段階で適切な準備と手続きが求められます。

在留資格認定証明書(COE)の申請方法

COE申請は、採用企業が日本国内の入国管理局で行います。

申請書類の提出後、通常1~3ヶ月程度の審査期間を経て、証明書が発行されます。申請は原則として受入企業の所在地を管轄する入国管理局で行いますが、例外的に採用責任者が在籍する事務所の管轄入国管理局でも可能です。

企業側の申請担当者は、必要書類の準備から申請、交付までの進捗を適切に管理する必要があります。

必要書類の準備と注意点

申請に必要な書類は、企業側と申請者側の双方で準備が必要です。企業側では、登記簿謄本、決算報告書、事業計画書、雇用理由書などが必要となります。

特に、ITエンジニアの採用理由や業務内容については、技術的専門性が明確に示される必要があります。

申請者側の必要書類

パスポートのコピー、証明写真、履歴書、学位証明書などの準備が求められる。これらの書類は原則として発行から3ヶ月以内のものが要求され、外国語の書類には日本語訳の添付が必要となる。

在外公館でのビザ申請手続き

COE取得後は、在ドイツ日本大使館でのビザ申請手続きに移ります。

| ビザ申請に必要なもの | ビザ発給までの期間 |

| ・発行されたCOE、パスポート、申請書類一式 | ・通常5日~2週間程度 |

COEは発行から3ヶ月以内に使用する必要があるため、取得後は速やかにビザ申請を行うことが重要です。

また申請時には予約が必要な場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。

4.申請時の主なトラブルと対策

申請時のトラブルは適切な事前準備により防ぐことができます。特にITエンジニアの場合、技術的専門性の証明が重要なポイントとなります。

よくある不許可事例と防止策

ITエンジニアの就労ビザ申請において、最も多い不許可理由は専門性の証明不足です。

特に使用予定の開発言語やフレームワークと、学歴や職歴との関連性が明確でない場合に不許可となりやすくなります。

不許可への対策例

- 技術スタックと職務内容の詳細な説明を行う

- 過去のプロジェクト実績を詳細に記載する

- 保有資格などを具体的に示す

また給与水準が同職種の日本人エンジニアと比較して低い場合や、企業の受入体制が不十分な場合も不許可となることがあります。

書類不備を防ぐためのチェックポイント

書類作成時にはすべての記載内容の整合性確認が必須です。特に技術的な職務内容の説明においては、一般的なIT用語と社内での呼称の違いに注意が必要です。

また在職証明書や学位証明書などの有効期限、必要な公証・翻訳の有無、署名・押印の確認も重要です。ITプロジェクトの技術仕様書などを添付する場合は、機密情報の取り扱いにも注意が必要です。

申請が遅延するケースと対処法

申請の遅延は主に書類の不備や追加資料の要求によって発生します。

特にITエンジニアの場合、技術的な専門用語の説明や、プロジェクト内容の詳細な説明を求められることが多くあります。

このような場合、技術的な内容を入管職員にも理解しやすい形で説明することが重要です。また開発プロジェクトの開始時期に影響が出ないよう、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

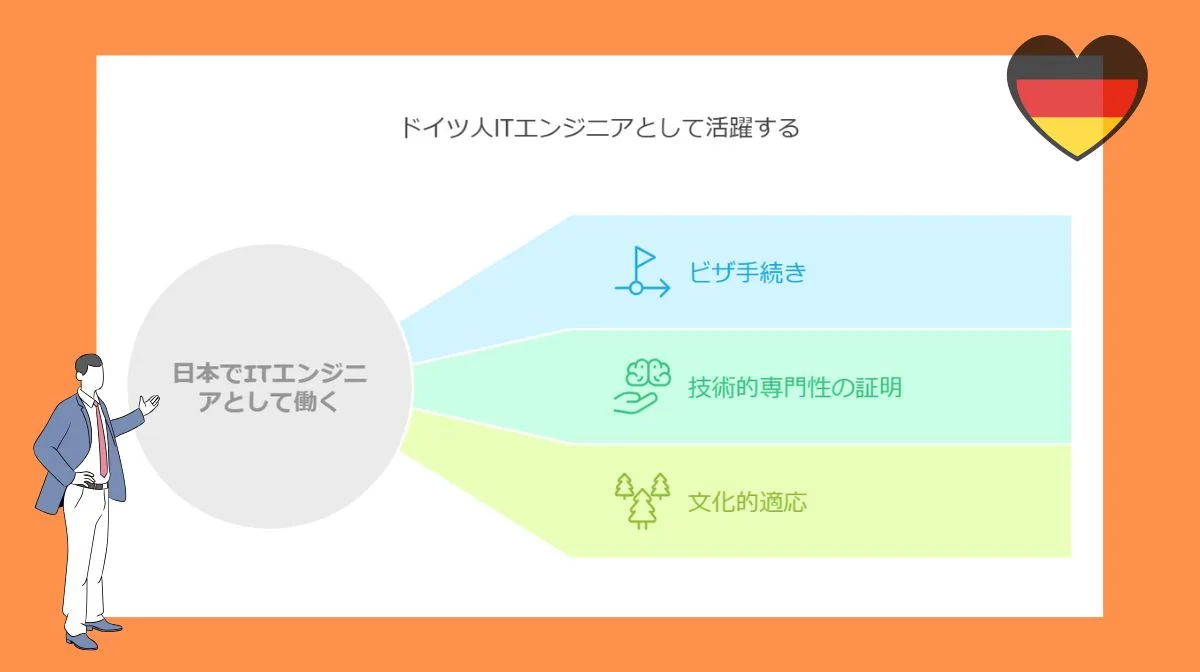

5.ドイツ人ITエンジニアの実務ポイント

ドイツ人ITエンジニアとして日本で働くためには、技術面だけでなく文化的な違いへの配慮も重要です。

長期的な就労関係の構築には、双方の文化や働き方の違いを理解し適切に対応することが求められます。

雇用契約書についての注意点

雇用契約書では、ITエンジニアとしての具体的な職務内容、使用する技術、開発環境、プロジェクト体制などが明確に記載されているかを確認する必要があります。

また給与条件と基本給に加え、技術手当やスキル手当などもチェックします。

特に重要なのは、ビザ取得を条件とする停止条件の記載です。ビザが取得できなかった場合についても確認しておきましょう。

文化的な違いへの対応方法

ドイツ人エンジニアと日本の開発チームの協働においては、作業スタイルや意思決定プロセスの違いに注意が必要です。

ドイツでは残業を好まない傾向が強く、効率的な時間管理が重視されます。また直接的なコミュニケーションスタイルを好む傾向があるため、日本特有の曖昧な表現についてあらかじめ理解を深めておくと良いでしょう。

プロジェクト管理においても目標設定や進捗管理の方法について、双方の理解を深めることが重要となります。

日本の長期的なキャリアサポート体制を知る

ITエンジニアのキャリア開発では技術力の向上とともに、日本のビジネス環境への適応も重要です。

日本での長期的なキャリアのために効果的なポイント

- 新技術の習得機会への参加

- 技術カンファレンスへの参加

- 社内での技術共有セッション など

また日本語学習支援や文化理解プログラムへの参加も、長期的に働きたいドイツ人エンジニアにとっては重要です。

定期的な評価面談では、技術面での成長目標、チーム内でのコミュニケーションや文化適応面での課題についても話し合うと良いでしょう。

6.ドイツ人ITエンジニアとして日本での新しい一歩を

就労ビザの取得は複雑な手続きを伴いますが、適切な準備と理解があれば、円滑に進めることができます。

特にITエンジニアの場合、技術的専門性の証明が重要です。

文化的な違いにも配慮しながら本記事で解説したポイントを押さえ、キャリアプランを立てることで、日本でのIT技術者としての活躍の場はどんどん広がるでしょう。