日本で働く外国籍人材にとって、リモートワークは柔軟な働き方を実現する重要な選択肢です。

しかし、労働契約の確認から在留資格の手続き、効果的なツール選びまで、押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

この記事では、日本のリモートワーク事情から実践的なノウハウまで、外国籍人材が知っておくべき最新情報を包括的に解説します。

※この記事の英語版をお読みになりたい方は、こちらになります。(Read this article in English, please click here!)

- 日本のリモートワーク実施率とハイブリッド勤務の最新トレンドについて

- エンジニア向けおすすめコワーキングスペースと効果的なツール活用法について

- 在留資格や労働契約に関する法的手続きと注意点について

1.日本におけるリモートワークの現状とトレンド

日本国内のリモートワークの現状と傾向について、以下で最新の統計を用いて解説します。

実施率の推移やハイブリッド勤務の広がりといった動向を踏まえ、今後の働き方を考えるうえでのポイントを整理します。

最新データで見る実施率と出社回帰

国土交通省が2024年3月に発表した「令和5年度テレワーク人口実態調査」によると、雇用型就業者のテレワーカーの割合は24.8%となり、前年度の26.1%から1.3ポイント減少しました。

直近1年間のテレワーク実施率は16.1%で、コロナ禍からの「より戻し」が見られるものの、流行前と比べて依然として高い水準を維持しています。

地域別では、首都圏で28.0%、地方都市圏では8.8%と大きな差があります。

パーソル総合研究所の2024年7月調査では、テレワーク実施率は22.6%で2年ぶりにダウントレンドが止まり、企業規模10,000人以上の大手企業では38.2%で2年ぶりに上昇しています。

日本生産性本部の調査では、週3日以下の出社を理想とする人が70.9%にのぼる一方、実際には42.9%にとどまり、理想と現実のギャップが存在します。

注目すべきは、完全リモートから週1~4日テレワーク(ハイブリッドワーク)を実施する割合が増加傾向にあることで、柔軟な働き方が定着しつつあります。

参考:国土交通省:テレワーク人口実態調査 パーソル総合研究所:テレワーク調査 日本生産性本部:意識調査

ハイブリッド vs. フルリモート:企業戦略の違い

日本の企業では現在、ハイブリッド勤務とフルリモート勤務の両方が柔軟な働き方として導入されています。

ハイブリッド勤務

出社と在宅勤務を組み合わせたスタイルで、通勤負担の軽減やワークライフバランスの向上など、働きやすさを実感する声も多く聞かれます。

一方で、勤怠管理の煩雑化、社内コミュニケーションの希薄化、セキュリティ面での対応など、企業側の課題も無視できません。

フルリモート勤務

通勤時間の削減によるストレス軽減や、集中しやすい作業環境の確保といったメリットがあります。

ただし、孤独感の増加や、チームとのつながりが感じにくくなること、公正な人事評価が難しいことはデメリットです。

そのため、多くの企業では業務の性質や従業員の希望を踏まえ、最適な勤務形態を模索しています。

エンジニア職との相性

例えば、エンジニア職のように成果が個人単位で評価しやすく、対面の必要が少ない業務では、フルリモートが適しているとされ、導入が進んでいます。

柔軟性と生産性の両立が、今後の働き方のカギとなるでしょう。

2.快適なリモート環境を支えるツール&スペース

リモートワークの生産性や快適さを保つには、ツール選びや作業環境の工夫が欠かせません。ここでは、便利な支援ツールや仕事に集中できるスペースについて紹介します。

チャットツール・支援ツールなどの活用

チームチャットツール

リモートワークで問題になりがちなコミュニケーションを円滑にするために、広く用いられています。ファイル共有や通話なども可能です。

またタスク管理ツールは、プロジェクトを進めるにあたり、リモートワークをしているチームメンバーを含め、進捗状況を管理できます。チームメンバー同士で互いの状況を把握するのにも役立ちます。

支援ツール

さまざまな国のチームメンバーが働く場合、翻訳・ローカライズ支援ツールを活用できます。

各国のチームメンバーや外国の取引先とのやり取り、契約書や特許などの文書翻訳に用いられます。

多くの無料翻訳ツールは、入力内容がアルゴリズムの改善のために2次利用されるため、機密性の高い業務での利用は不向きです。

データが暗号化され保持されず、アクセス制御されているビジネス用のツールを利用しましょう。

エンジニア向けおすすめのコワーキングスペース5選

集中できる作業環境と刺激的な出会いを求めるエンジニアに最適なコワーキングスペースを、設備やアクセス、雰囲気などを考慮して5つ厳選しています。

Blink Smart Workspace

- 東京メトロ・都営地下鉄六本木駅から徒歩6分

- 18,000円~/月、 2,200円/日

- 1人用の個室になっている電話ブースはオンライン会議や面接に便利。カフェラウンジでは食事もでき、国際色豊かな利用者が集うグローバル空間。

HarborS表参道

- 東京メトロ表参道駅から徒歩約3分

- フリー32Hプラン16,500円/月、 660円/時間/

- 明るく開放的な内装でテラス席やカフェスペースあり。豊富な技術書を備え、モバイルディスプレイの無料貸し出しも。

CASE Shinjuku

- JR高田馬場駅から徒歩約1分

- 27,500円/月、 500円/時間

- クリエイター系エンジニアとの交流機会が豊富。無垢材のフローリングでカジュアルな雰囲気。専門家に融資などの相談もできる。

+OURS新宿

- JR新宿駅から徒歩約5分

- 27,500円〜/月、 3,300円/日

- 都心の絶景を一望できる高層階。集中しやすいブース席やラウンジが充実している。コミュニケーションゾーンでは利用者同士で交流を図れる。

.andwork shibuya

- JR渋谷駅から徒歩約6分

- (Basic) 29,000円 /月、 1,100円 /時間

- ホテル併設であることを生かし、仮眠を取れるパワーナップ(短時間の仮眠)サービスや、シャワーブースを利用できるのが特徴。ラウンジには世界各国の人々が集う。

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

3.よくある質問とトラブルシューティング

リモートワークを始めると、環境設定や働き方に関する疑問や思わぬトラブルに直面することがあります。

ここでは、よく寄せられる質問とその対処法を分かりやすく解説し、安心して業務を進められるヒントをご紹介します。

「会社がフル出社に方針転換したら?」

会社がリモートワークからフル出社を求める方針に転換する場合、まず確認すべきなのは労働契約に記載されている「勤務地変更条項」です。

この条項がある場合、会社は従業員の勤務地を変更できる権利を持ちますが、必ずしも一方的に変更できるわけではありません。

労働基準法の改正により、2024年4月1日以降に締結または更新した労働契約では、「就業場所・業務の変更の範囲」を書面で明示する必要があります。

当てはまる場合は、当該箇所を確認しましょう。

また、就業規則や労働契約でリモートワークが明示されている場合、フル出社への変更には労働者の同意が必要と考えられます。

事情がある場合には

通勤時間が大幅に延びる、育児など家庭の事情で出社が難しいなど、合理的な事情がある場合には、会社と冷静に話し合い、柔軟な勤務形態の提案や、段階的な出社スケジュールを交渉することが重要です。

業務への影響や自身の生産性といった具体的な根拠をもとに話すことで、より納得のいく解決につながります。

「海外出張中もリモート扱いになる?」

海外出張がリモートワークとして扱われるかどうかは、会社の就業規則や社内ポリシーによって異なります。

労災保険の対象になる

海外出張中でも、日本の会社からの指示に従って業務を行っている場合は、日本の労働法が適用され、労災保険の対象になります。

ただし、出張先で業務と全く関係のないことをしていたとき(例:私的な観光中)に発生した事故であれば、労災は適用されません。

また、「海外出張」ではなく、海外の事業所に所属してその指揮下で仕事をする「海外派遣」の場合、労災適用のためには特別加入の手続きが必要です。

「リモート手当は出る?」

従業員が在宅勤務する際に、光熱費や通信費、場合によってはWi-Fiの開通、チェアやデスクの購入が必要になることを考慮し、負担軽減のためにリモート手当(在宅勤務手当)を支給する企業があります。

しかし、労働基準法に規定されているわけではないため、支払いの義務はありません。

ただし在宅勤務での生産性や従業員のモチベーション向上などの目的で支払う企業もあるため、就業規則の在宅勤務規定などを確認しましょう。

機密情報管理で気を付けるべきことは?

機密情報とは、外部に公表することを想定しない情報を指し、一般情報に比べて厳重な管理が必要です。

具体的には、顧客や従業員の個人情報や、人事や財務に関する情報、開発中の製品の情報などが含まれます。

私用のデバイスやUSBメモリ、クラウドストレージに機密情報を入れるのも、情報漏洩につながるため避ける必要があります。

コワーキングスペースでの注意

コワーキングスペースなど多くの人が出入りする場所では、パソコンや書類を置きっぱなしにしないようにします。

機密情報を扱う際は、オープンスペースではなく鍵付きの個室を利用しましょう。フリーWi-Fiは利用せず、個室の専用回線やVPNを利用するのが安全です。

「チームとの時差をどうやって調整する?」

タイムゾーンの異なる地域のチームメンバーと働く場合、ミーティングやメールの受送信が相手の勤務時間外になってしまうことがあります。

チームとの具体的な対策

互いにストレスとなる状況を避けるため、メールやメッセージを送信する日付や時刻を選択する、通知が鳴らないようにする、といった対策を取りましょう。

ミーティングなどリアルタイムでコミュニケーションする時間をあらかじめ決めておく、チームメンバーの予定共有や在席確認ができるアプリを利用することも有効です。

「早期帰国時の在留資格の扱いは?」

外国籍の方が予定より早期に一時帰国するものの、再入国して活動を継続することを予定している場合は、出国前に「みなし再入国許可」を得るようにします。

許可を得るには、再入国出国記録(EDカード)にある「一時的な出国で、再入国する予定」の旨のチェック欄にチェックし、入国審査官に提示して、みなし再入国許可を希望することを口頭で伝えます。

出国日から1年以内に再入国すれば、通常の再入国許可の取得が不要になります。「みなし再入国許可」を忘れたり、出国から1年以上たったりした場合は、ビザ(在留資格)を再度申請しなければなりません。

早期に完全帰国し、日本に再入国して活動する予定がない場合は、住民票を抹消し、在留カードを返納する必要があります。

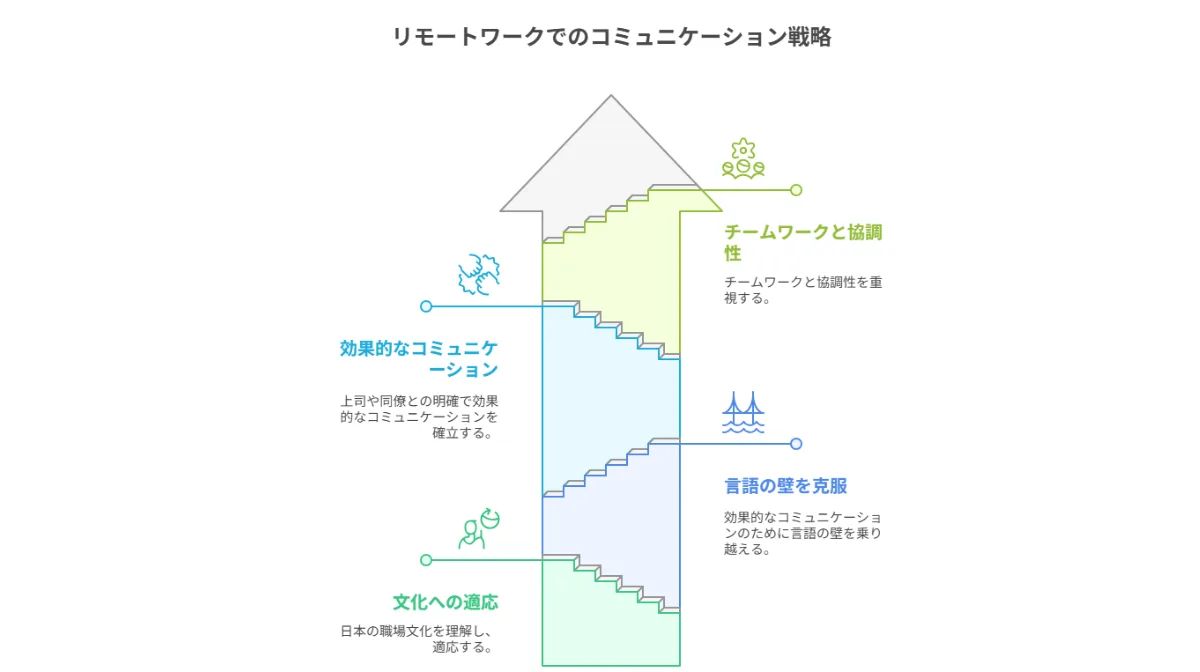

4.リモートワークで成功するコミュニケーション戦略

リモートワークでは対面でのやり取りが減るため、外国籍エンジニアにとって日本独特の職場文化や言語の壁がより大きな課題となります。

適切なコミュニケーション戦略を身につけることで、チーム内での信頼関係を築き、成果を上げることが可能になります。

日本の職場文化への適応方法

日本のリモートワークでは「察する文化」が残っており、直接的な表現よりも間接的なコミュニケーションが好まれる傾向があります。

「検討します」は「難しい」、「前向きに考えます」は否定を意味することも多く、このような表現の裏にある真意を理解することが重要です。

「報告・連絡・相談(ほうれんそう)」と質問

日本では「報告・連絡・相談(ほうれんそう)」が重視されます。リモートワークでも、作業の進捗状況を定期的に共有し、問題が発生した際は早めに上司に相談する姿勢を示しましょう。

外国籍人材の場合、「分からないことがあれば遠慮なく聞いてください」と言われても、実際に頻繁に質問すると「自立性が足りない」と評価される場合があるため、質問のタイミングと頻度に注意が必要です。

「時間」には最新の注意を払う

時間に対する意識も重要で、オンライン会議では開始時刻の5分前には参加し、終了時刻を守ることが求められます。メールやチャットでの返信は、緊急度に応じて24時間以内を目安に行うことが望ましいとされています。

言語の壁を乗り越える実践テクニック

日本語でのコミュニケーションに不安がある場合、重要な内容については事前に日本語での表現を準備し、必要に応じてメモを取りながら会話することをおすすめします。

オンライン会議では、理解できなかった部分について「申し訳ございませんが、もう一度説明していただけますでしょうか」と素直に聞き返すことで、むしろ真摯な姿勢として評価される場合が多いです。

ビジネス日本語の定型文を覚える

ビジネスでよく使われる日本語の定型表現を覚えることも効果的です。

- 「お疲れさまです」

- 「いつもお世話になっております」

- 「ご確認のほど、よろしくお願いいたします」など

上記のような基本的な表現を適切に使うことで、日本のビジネスマナーを理解していることをアピールできます。

チャットツールを活用する

チャットツールも積極的に活用しましょう。口頭での説明が難しい場合でも、文字で整理して伝えることで、正確な意思疎通が可能になります。

画面共有機能を使って視覚的に説明することも、言語の壁を補う有効な手段です。

上司・同僚との効果的な報告・連絡・相談

リモートワークでは、適切な頻度とタイミングでの報告が信頼関係構築の鍵となります。

毎日の業務開始時に「今日の予定」を共有し、終了時に「今日の成果と明日の予定」を報告する習慣をつけましょう。

週次や月次の定期報告では、数値や具体的な成果を含めることで、貢献度を明確に示すことができます。

同僚とのコミュニケーションでは、業務以外の雑談も大切です。オンライン会議の開始前や終了後の数分間を使って、近況を共有することで、人間関係を深めることができます。

問題発生時の対応

問題が発生した際は、「問題の内容」「原因の分析」「解決策の提案」「必要なサポート」を整理して相談することが重要です。単に「困っています」ではなく、自分なりの解決案を提示することで、主体性をアピールできます。

文化的誤解を避けるコミュニケーション術

日本では直接的な否定や批判を避ける傾向があるため、「でも」「しかし」といった反対意見を示す際は、「おっしゃる通りです。一方で」「確かにそうですね。別の視点から見ると」といったクッション言葉を使うことが重要です。

また、日本人は集団の和を重視するため、個人の意見よりもチーム全体の方向性を尊重する姿勢を示すことが求められます。

「チーム全体のために」「プロジェクトの成功のために」といった表現を使うことで、協調性をアピールできます。

会議での発言と行動

会議での発言では、「私の理解が正しければ」「確認ですが」といった前置きを使うことで、謙虚さを表現できます。

また、他の参加者の意見に対して「勉強になります」「参考になりました」といった感謝の表現を使うことで、良好な関係を維持できます。

■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ

海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

Bloomtech Careerに無料相談してみる

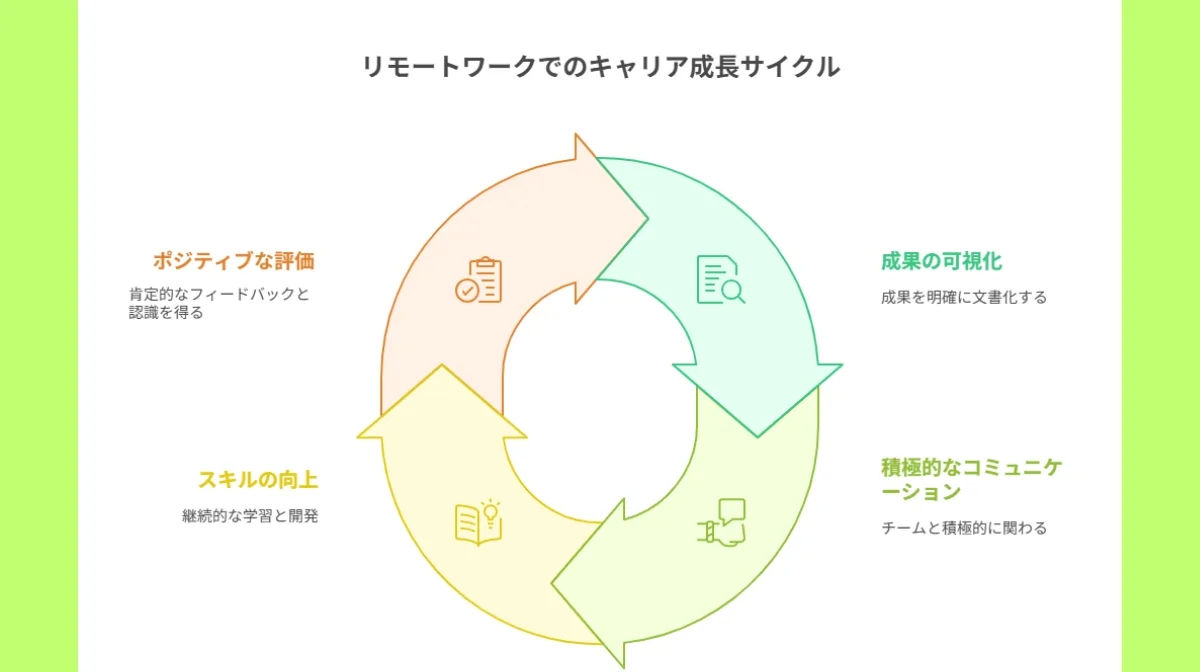

5.リモートワークでのキャリア形成とスキルアップ

リモートワークでは物理的な距離があるため、自分の貢献や成長を適切にアピールすることが重要です。

ここでは、リモート環境でも確実にキャリアを築くための戦略的アプローチと、継続的なスキル向上の方法について詳しく解説します。

リモート環境での成果の見える化

リモートワークでは「見えない努力」が評価されにくいため、成果を数値化・可視化することが不可欠です。

| 日々の業務の見える化 | タスクの完了数、処理時間の短縮率、品質向上の指標などを定量的に記録し、週次や月次で振り返りレポートを作成する など |

担当業務の進捗を共有し、積極的な提案を

プロジェクト管理ツールを活用して、自分の担当業務の進捗状況をリアルタイムで共有することも効果的です。

また、問題解決やプロセス改善に関する提案を積極的に行い、その効果を測定・報告することで、付加価値の創出をアピールできます。

外国籍エンジニアとしての強み

社内wikiやドキュメント作成への貢献、ナレッジシェアリングの実績なども重要な成果として記録しておきましょう。

外国籍エンジニアの場合、多言語対応や国際的な視点からの提案も独自の価値として評価される場合があります。

人事評価での不利を避ける方法

リモートワークでは「存在感の薄さ」が評価に影響する可能性があるため、積極的な情報発信が重要です。

定期的な1on1ミーティングでは、成果だけでなく学習内容や今後の目標についても共有し、成長意欲をアピールしましょう。

評価面談の際は、具体的な数値とエピソードを交えて自己PRを行うことが大切です。

「○○の業務効率を15%向上させました」「クライアントから感謝のメールをいただきました」といった客観的な証拠を提示することで、説得力のある評価材料を提供できます。

また、チームへの貢献や後輩のサポート実績も重要な評価ポイントです。メンタリングやトレーニングの実施、社内イベントの企画・運営などの活動実績も整理しておきましょう。

6.日本でのリモートワークを成功させるために

日本でのリモートワーク成功には、法的手続きの理解と適切な環境整備が不可欠です。

在留資格の管理や労働契約の確認といった基本事項を押さえつつ、効果的なツールやコワーキングスペースを活用し、コミュニティとの繋がりを大切にすることで、より充実した働き方を実現できるでしょう。